Si vous doutez encore du réchauffement climatique, demandez à un vigneron, jeune ou vieux, ce qu'il en pense. Vous serez vite fixé. Aujourd'hui, la viticulture est devenue un sport de combat, et dans la bouteille les choses ne sont pas moins simples. Les écarts de qualité entre les régions, les domaines, voire au sein d'un même domaine, n'ont jamais été aussi significatifs. Adieu le bon vieux tableau des millésimes par région, pourtant encore présent dans de nombreux guides de "référence"... Si l'on pouvait entendre jusque là que cette information relevait plutôt d'une tendance que d'une vérité absolue, il n'est plus possible aujourd'hui de se contenter de l'année pour trouver la bonne affaire. Un millésime noté 12/20 a autant de valeur qu'un millésime noté 18/20, qui plus est si cette note se réfère à l'ensemble du vignoble français ! (On nous fait le coup chaque année dans le journal télévisé de 20h !). Oui, vous avez bien lu : il y a désormais autant de risques ou d'avantages à acheter du vin dans un petit que dans un grand millésime. La cause est complexe, multiple et parfois contradictoire. Prenons le temps de réfléchir au caractère incertain de ces années a priori « réussies ».

On parle souvent de millésime de vigneron lorsque l’année est difficile. Par "difficile", comprenez la grêle, la pluie, le manque de maturité, des rendements diminués par exemple. Désormais, il va falloir s’habituer à parler ainsi des années plus « faciles », c'est-à-dire celles donnant des raisins bien mûrs et en quantité, tant les équilibres microbiologiques sont de plus en plus compliqués à appréhender. Acidité volatile, phénols volatiles, géosmine, goût de souris** ou encore fermentation capricieuse, goût végétaux inattendus, couleur instable, l’addition est parfois salée et cela touche toutes les catégories, du vin gouleyant au vin structuré, du vin sans sulfite au vin « conventionnel », et malheureusement toutes les régions, tous les vignerons, aussi talentueux soient-ils. Que faut-il en conclure ? Que faut-il penser d’une année bonne a priori, mais hétérogène a posteriori ? Si les années « sans » ont quasiment disparu, si les années « mûres » sont presque toujours au rendez-vous, l’année « réussie », pour décrire une année sans complications microbiologiques, pourrait s’imposer comme le nouvel indicateur du grand millésime, c’est-à-dire un millésime sans ennuis. Comprenons nous bien : il ne s’agit pas d’évaluer l’hétérogénéité des domaines ou des régions, mais bel et bien de réfléchir à une nouvelle façon d’apprécier les vins au-delà de la simple maturité maladroitement résumée par une note dans les poussiéreux tableaux des millésimes.

Première cause potentielle de ces ennuis, le changement microbiologique résultant d’une modification, naturelle et artificielle, de l’écosystème du vignoble et des techniques de vinification. Pour comprendre ses effets, il faut changer d’échelle, passer de l’infiniment grand à l’infiniment petit ; finies les dégustations à la volée, il faut déguster avec acuité. La question n’est donc plus de savoir si le vin est buvable, la plupart le sont, mais si le vin est « réussi », c’est-à-dire précis, épuré et raffiné, ne gardant que l’essentiel du message de l’année et certainement pas ses stigmates. Qu’il s’agisse d’une carbonique à boire dans l’année ou d’un Grand Cru construit pour l’éternité, le vin ne peut plus se satisfaire d’un bon compromis, car les moyens de « faire mieux » sont là et ils sont à la portée technique et financière du plus grand nombre. D’aucuns m’opposeront que certains vins ont choisi la direction inverse, celle du hasard et de l’imprécision, avec un certain succès commercial. Il s’agit d’une minorité, anecdotique en volume et en part de marché, suffisamment marginale pour que l’on s’intéresse ici uniquement à la majorité des vins bus et consommés, dont la qualité et la régularité méritent d’être repensées.

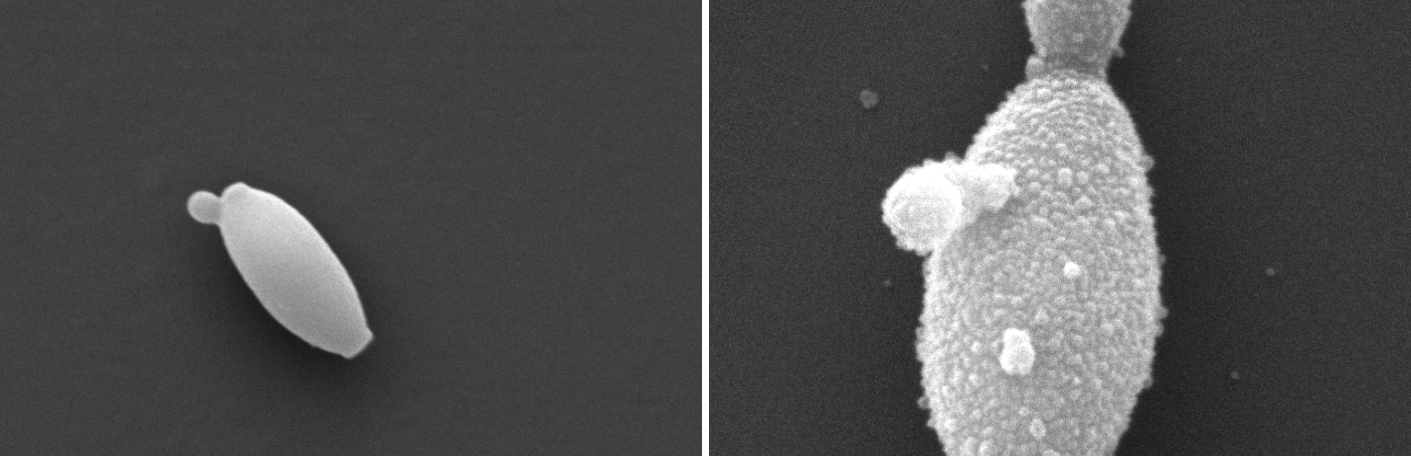

À cet égard, l’œnologie a du pain sur la planche. Elle va devoir composer avec l’année, faire du sur-mesure, considérer le vivant, et cesser d’ériger ses découvertes en systèmes et ses solutions en recettes. Certains laboratoires l’ont déjà compris, la majorité pas encore. C’est une période passionnante pour la science du vin, si seulement elle accepte de changer de paradigme et d’échelle de valeurs. Quant au vigneron, son métier devient infiniment précis. Il l’était déjà. Ce sont les détails qui font le grand vin, on sait tous cela. Mais à présent, le détail se regarde au microscope ou au chromatographe en phase gazeuse. Avec l’aide de spécialistes, à la vigne et au chai. Avec l’aide d’une critique, toujours plus exigeante, parce que par essence (on l’espère !) en avance sur son époque – et pas seulement suiveuse de tendances passagères…

Un vigneron me disait récemment qu’il replantait des porte-greffes productifs en baissant la densité de plantation, afin de diminuer la concentration des raisins liée au réchauffement climatique et d'abaisser le pH (facteur d’inquiétude pour la stabilité des vins). Un autre me disait revenir à la filtration tangentielle pour éviter les « problèmes ». Un autre encore m’indiquait revenir à la cuve béton que son grand-père utilisait autrefois, là encore pour des questions d’hygiène. Tous prétendaient, pour des raisons différentes, qu’il s’agissait d’un phénomène cyclique. On est allé trop loin. On revient à ce que l’on faisait avant. Je pense que ces vignerons se trompent, à tout le moins dans leur conclusion. Il ne s’agit pas d’un phénomène cyclique, dans lequel les faits se reproduisent. Et à vrai dire, les faits ne se reproduisent pas. Ils semblent se reproduire, car les solutions adoptées sont parfois les mêmes qui ont permis de résoudre des problèmes anciens totalement différents – l’usage des porte-greffes productifs dans les années 1970 n’a rien à voir avec celui évoqué plus haut.

À bien des égards, le métier de vigneron a évolué. Et celui de vigneron à proprement parler, c’est-à-dire celui éloigné des vicissitudes entrepreneuriales, a surtout changé d’échelle de valeurs. Par exemple, les vendanges ne se posent plus seulement en termes de rendement ou d’équilibre sucres acides, informations « grossières » facilement mesurables, mais désormais aussi en termes d’équilibre oxydoréducteur du vignoble, de dénombrement VBNC*** , etc. Informations minutieuses, mais trop rarement quantifiées. Tout cela vous semble éloigné du métier de vigneron ? Ou bien réservé à une élite ? Vous avez raison et tort à la fois. Encore raison aujourd’hui, mais certainement tort demain, qui plus est dans un contexte de réchauffement climatique. Ce sont désormais ces infiniment petits détails qui font les grandes différences de qualité. À ce qui définissait des millésimes « sans » ou des millésimes « mûrs » se substituent de nouveaux critères, situés à l’échelle du raisin et non plus seulement du vignoble, exigeant la même rigueur et la même minutie, mais à des degrés de sensibilité, de connaissance et de formation bien plus profonds.

En définitive, plutôt qu’un cycle entretenant l’illusion d’un éternel recommencement, préférons l’idée d’une figure fractale qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Ainsi, une viticulture fractale serait une viticulture dont les principes restent les mêmes, mais à des profondeurs plus importantes, c’est-à-dire à des niveaux de compréhension capables d’apprécier la complexité du vivant, d’appréhender ses évolutions et, plus largement, de rassembler la filière, le législateur et l’amateur autour de projets environnementaux et écologiques souvent mal compris, parce que présentés à la surface des choses, jamais en profondeur. Le vin fractal serait quant à lui un vin résultant de cette épuration en profondeur pour ne garder que « ce qui compte » ; non pas une purification œnologique, qui conduit inévitablement à la stérilité esthétique, encore moins une œnologie purificatrice qui mène tout droit à la niaiserie philosophique et au totalitarisme béat, mais plutôt une œnologie féconde, ouverte aux enseignements du vivant, sans pour autant s’y soumettre, ni s’y opposer. Quant à la critique, elle doit rester le pont entre ce qui relève d’une connaissance scientifique actualisée et ce qui découle d’une culture esthétique ancrée dans l’histoire, sans jamais succomber ni à l’une ni à l’autre, en adoptant une dégustation fractale, c’est-à-dire une appréciation minutieuse qui tient compte de la totalité.

C'est en tout cas ce que nous tentons de faire dans nos dégustations, mais aussi, sous une autre forme, dans nos publications. Pas de tableau de millésimes chez la Tulipe Rouge, mais des sélections de vins "réussis" et des articles qui vont en profondeur. A commencer par l'interview de notre dégustateur et microbiologiste Gilles Martin, qui nous parle avec passion et humilité de l'infiniment petit. Côté domaine, nous vous proposons de redécouvrir le Mas Amiel dont la philosophie, le rapport au vivant et la grande maîtrise technique n'ont jamais été aussi fractals ! Enfin, côté dégustation, quel meilleur exemple pour illustrer le vin fractal que le Château-Chalon ! De loin, des vins oxydés (combien d'œnologues ai-je entendu dire cela de ces vins !), mais de près, dans l'intimité des sens et du vivant, des trésors nationaux à redécouvrir en cette nouvelle année. Meilleurs vœux et bonne lecture.

Olivier Borneuf

**Défauts du vin qui altèrent son goût, ses saveurs et parfois son potentiel de vieillissement.

***VBNC (en anglais Viable But Non Culturable) utilisé pour désigner des micro-organismes viables, mais non cultivables c'est-à-dire des micro-organismes qui sont dans un état de très faible activité métabolique, mais qui sont vivants et ont la capacité de devenir cultivables une fois mis dans un milieu plus propice.