Il y a quelque temps, l’AOC Château-Chalon a eu l’excellente idée d’organiser une dégustation des vins des producteurs de l’appellation sur une large période allant du millésime 2016 au millésime 1964. Un merveilleux moment de partage et d’émotion qui nous donne l’occasion de revenir sur ce vin d’exception, le vin jaune de Château-Chalon.

Le Château-Chalon est un vin bien trop grand pour se satisfaire d’un seul article. Le prince des gastronomes, Maurice Edmond Sailland, dit Curnonsky (1872-1956), ne le considérait-il pas comme l’un des cinq meilleurs vins blancs du monde, aux côtés de Château d’Yquem, la Coulée de Serrant, le Montrachet et Château Grillet ? Quel angle pour célébrer le plus grand des vins jaunes ? Son histoire ? Son vignoble ? Son cépage ? Ses vignerons ? Un peu de tout cela à la fois ? Un seul de ces sujets mériterait un plein ouvrage, tandis qu’une esquisse survolant l’ensemble ne suffirait pas à convaincre le plus bienveillant des amateurs.

À vrai dire, tous les vins grands vins ont une histoire, et celle du Château-Chalon n’en est pas moins remarquable. Tous les grands vins s’appuient sur un grand terroir, et le vignoble du Château-Chalon n’en est pas moins spectaculaire. Tous les grands vins sont associés à un ou plusieurs grands cépages, et le Château-Chalon est indissociable du merveilleux Savagnin. Enfin, tous les grands vins n’existent qu’à travers les grands vignerons, et ceux de Château-Chalon sont dignes du lourd héritage qu’ils ont à porter. Au fond, pour comprendre le Château-Chalon, il faut chercher ailleurs, sans négliger l’essentiel, mais en plongeant dans le détail, là où l’évidence cache le plus beau des secrets, celui que d’aucuns banalisent alors qu’il est la clé du miracle, de l’excellence du Château-Chalon : le voile.

Avant de nous plonger dans les mystères de la flore, je vous propose un rapide survol des singularités historiques, géomorphologiques et ampélographiques du plus grand vin du Jura. Celles-ci sont en effet intimement liées aux caractéristiques du voile castel-chalonnais. Nous terminerons ce tour d’horizon par notre sélection de cuvées tirée de la magnifique dégustation.

Avant-propos : qu’est-ce qu’un vin jaune ?

Le vin jaune est un vin typique du Jura, élaboré exclusivement à partir du cépage savagnin blanc. Après la fermentation alcoolique totale, la fermentation malolactique (même si elle n’est pas obligatoire) et un soutirage, le vin fait l’objet d’un élevage minimum, en fût de chêne, sans ouillage (sans remplissage total de la barrique pour permettre le développement d'un voile de levures – la flore – à sa surface, qui le protège de l'oxydation tout en lui conférant des arômes uniques de noix, d’épices et de curry) jusqu’au 15 décembre de la 6e année qui suit celle de la récolte, dont 60 mois au moins « sous voile », permettant au vin d’acquérir le « goût de jaune ». Il est ensuite embouteillé dans une bouteille spécifique appelée "clavelin", d'une contenance de 62 cl. Le vin est alors mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er janvier de la 7e année qui suit celle de la récolte. Quatre appellations du Jura sont autorisées à produire du vin jaune : Arbois, Côtes-du-Jura, l’Étoile et, bien entendu, Château-Chalon.

L’histoire

Le vin jaune

Il existe une preuve matérielle de l’existence d’un vin jaune d’Arbois datant de 1774. Mais si l’on s’en réfère aux textes, avec la rigueur qu’impose le travail d’historien, force est de reconnaître – à tout le moins, pour l’instant – qu’il n’existe pas de date ni de lieu d’invention du vin jaune.

Ceci étant dit, du XVIIe au XVIIIe siècle, l’Europe va connaître de grandes transformations historiques qui ont des conséquences sur le système alimentaire des Européens. La découverte de l’Amérique, la conquête des océans, l’adoption de nouvelles cultures vivrières, l’arrivée du café, du thé et du chocolat en même temps que l’augmentation considérable de la production et de la consommation de sucre, la Réforme, enfin, qui se traduit par une diversification des cuisines, tout cela engendre un bouleversement complet dans les notions de gourmandise et de diététique, et plus généralement dans la façon de manger et de boire en Europe. Difficile d’imaginer alors que les vins n’aient pas été affectés par de telles ruptures. Au début du XVIIIe siècle, apparaissent en effet des vins nouveaux, raffinés, plus ou moins en rupture avec les vins de qualité qui les ont précédés au sein du même vignoble qui les voit naître. C’est le cas du Tokaj en Hongrie, du Porto au Portugal, du Xérès en Espagne, du Marsala en Sicile, du Champagne et du Sauternes en France. Au milieu de la seconde moitié du XVIIIe siècle, s’agissant du fameux échantillon de 1774, quelques témoignages de détenteurs de vin jaune, relayés par la tradition orale, laissent peu de doute quant à la maîtrise de la technique de fabrication du vin jaune. Ceci laisse ainsi à supposer que ce 1774 est bien le résultat de plusieurs décennies de mise au point chez quelques vignerons dotés des moyens financiers nécessaires à sa conception.

Bouteille d’Arbois 1774 – © Serge Reverchon / CIVJ

Le vin de Château-Chalon

S’agissant du lieu de naissance, il y a tout lieu de s’orienter vers le village de Château-Chalon. Voici quelques citations bien connues qui achève de lever tout doute persistants quant l’origine probable du vin jaune. Le savant juriste et historien érudit François Ignace Dunod de Charnage, en 1750, nous rappelle, en comparaison avec Arbois, qu’à Château-Chalon, lorsque le vin est « fort vieux », celui-ci possède un goût particulier « qui n’est pas désagréable », entérinant de facto l’antériorité de Château-Chalon dans la conception du vin jaune. Plus tranchant, Paul Rouget, en 1881, parlant du « vin jaune ou vin de Château-Chalons, vin très remarquable » suivi de la remarque décisive « [qui] reste en tonneaux pendant quinze, vingt ans et bien plus longtemps, sans ouillage ». N’oublions pas enfin les si souvent citées abbesses de Château-Chalon qui, fin du XVIIe siècle, ont sans doute commencé à concevoir le célèbre vin. Difficile donc de nommer un « Dom Pérignon » du vin jaune. Plusieurs initiatives autochtones sont certainement à l’origine du vin jaune de Château-Chalon, qui n’en demeure pas moins un vin unique en son genre.

Le vignoble de Château-Chalon

Maurice Marchandon de la Faye cite, en 1935, un texte ancien sur le vignoble de Château-Chalon : « Faites un pas à droite ou à gauche et le prodige n’existe plus ; transplantez, greffez, marcottez les ceps pour accroître l’étendue de ce vignoble, vous n’obtiendrez pas la merveilleuse transmutation des valeurs qui s’opèrent à 100 mètres de là dans le vignoble primitif. Le petit coteau garde son secret. »

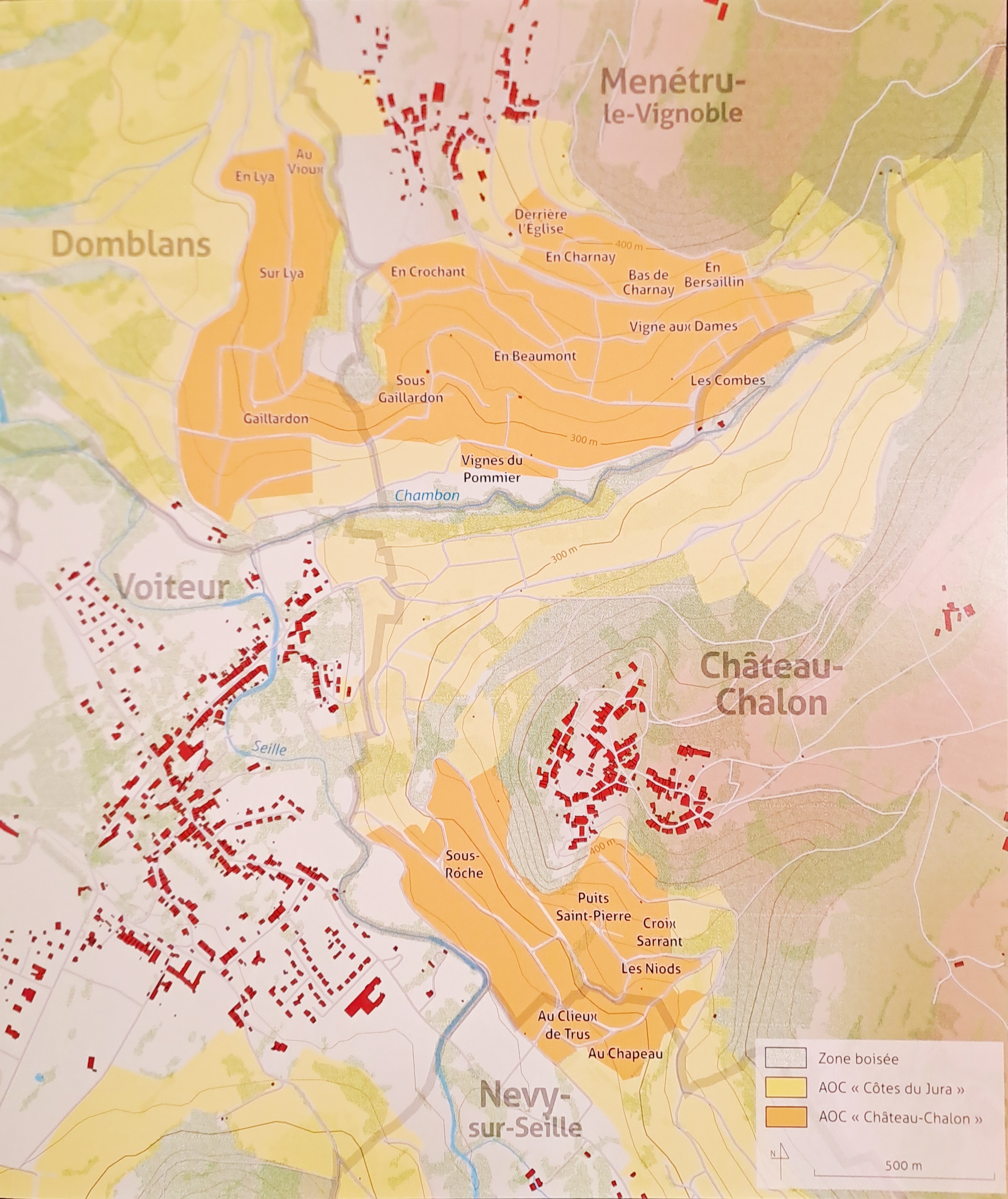

Niché au cœur du Jura, Château-Chalon n'est pas seulement un village pittoresque, mais aussi l'appellation d'origine contrôlée (AOC) d'un vin jaune d'exception qui s'étend sur 89 hectares dont 62,8% sont plantés, soit 56 hectares (0,02% de la surface viticole du Jura). Le vignoble est réparti sur quatre communes (Château-Chalon (12,33 ha), Domblans (13,6 ha), Menétru-le-Vignoble (26,8 ha) et Nevy-sur-Seille (3,27 ha)) appartenant à la région naturelle du Revermont, constituant la bordure ouest du massif jurassien. Il est limité :

- à l’est, par le premier plateau calcaire, d’une altitude moyenne de 550 mètres,

- à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan.

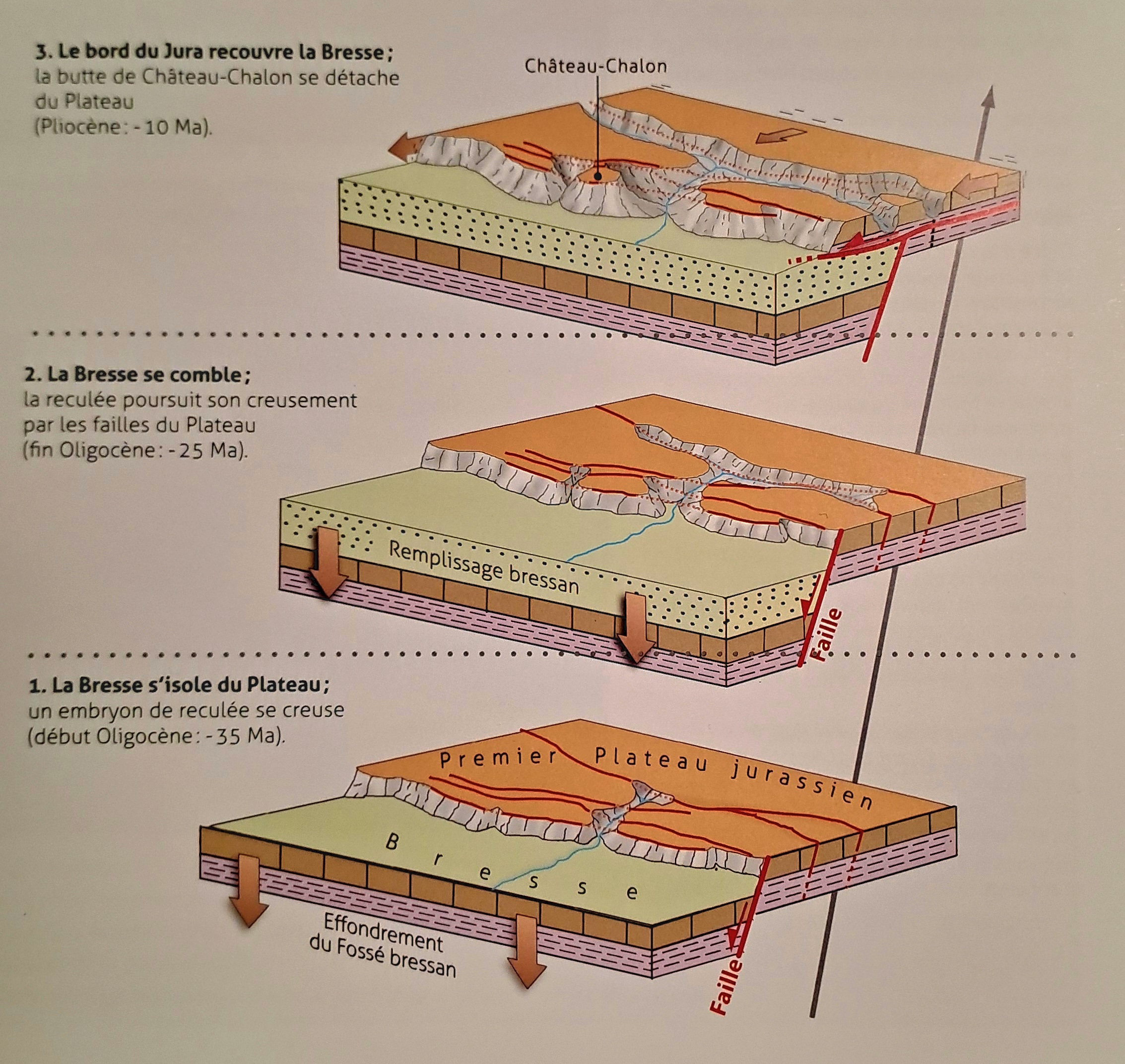

La formation de la reculée de Beaume-les-Messieurs - © Michel Campy

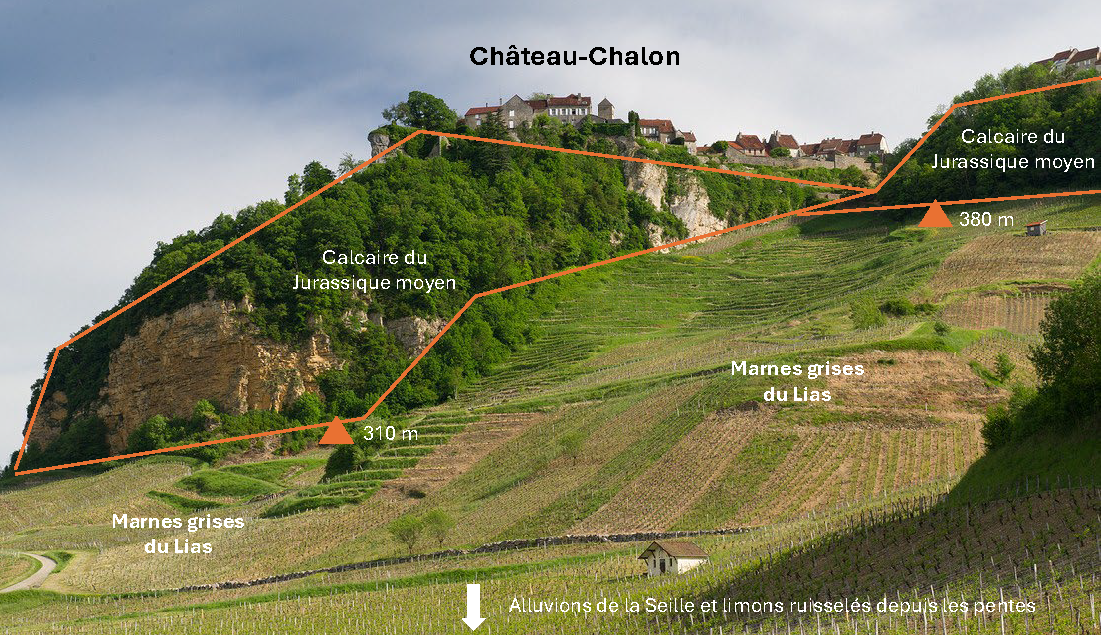

Les parcelles délimitées pour la récolte du raisin sont implantées sur les pentes de marnes grises (calcaire argileux) du Jurassique inférieur, dominées par la puissante corniche de calcaire jaunâtre du Jurassique moyen. Cette falaise est prodigue en éboulis calcaires qui nourrissent et allègent les marnes sous-jacentes. Le vignoble est installé à une altitude comprise entre 250 mètres et 400 mètres. L'orientation sud à sud-ouest des pentes autorise une insolation privilégiée et une protection optimale des vignes vis-à-vis des vents froids du nord ou du nord-est.

Schématisation géologique du vignoble du village de Château-Chalon

La région bénéficie d’un climat semi-continental avec des influences océaniques qui apportent des pluies fréquentes en toute saison et un temps changeant (sur 1189,5 mm de précipitations annuelles relevées à Lons-le-Saunier, 613,4 mm tombent entre avril et septembre). Le caractère semi-continental se traduit par de fortes amplitudes thermiques mensuelles, des hivers froids, et des étés plus chauds que sur la côte océanique avec parfois de violents orages .

Ainsi, les caractéristiques de chaque parcelle sont primordiales pour une maturité optimale du cépage savagnin blanc :

- Des pentes abritées, dont certaines atteignent 45% d’inclinaison, facilitent le drainage naturel des excès hydriques et favorisent une insolation maximale

- Les marnes au caractère feuilleté facilitent la rétention hydrique en profondeur

- Les falaises protègent le vignoble des vents froids, du nord et de l’est, et emmagasinent la chaleur.

Concernant les marnes, on peut identifier au moins 3 types de « terroirs » :

- Les marnes grises, soit de type « plastique » (par exemple le lieu-dit « Vigne aux Dames ») soit de type schistes carton (par exemple le lieu-dit Puits Saint-Pierre). Lorsque la déclivité est importante, ces marnes sont plutôt subaffleurantes et sensibles à l’érosion hydrique.

- Les marnes altérées (par exemple le lieu-dit « Gaillardon »), lorsque les pentes accusent une déclivité plus faible. Les sols sont naturellement plus épais, généralement moins argileux et toujours carbonatés (pH basique).

- Les éboulis sur marne (par exemple le lieu-dit « En Beaumont »), plutôt rare, dont la diversité du terroir dépend principalement de l’épaisseur de l’éboulis ainsi que de la nature et de la taille des cailloux.

De là à définir un « goût » par terroir, c’est faire bon marché de l’influence de nombreux facteurs, comme la qualité du matériel végétal, la viticulture, la date de vendange, la vinification, l’élevage et, bien entendu la sensibilité du vigneron dont l’interprétation du lieu, en toute fin d’analyse, est certainement la plus importante.

Lieux-dits de l’AOC Château-Chalon – Infographie A. Tournier à partir des données du Système d’Information Géographique (SIG) du Conseil Général du Jura.

Une appellation d’excellence

Dès 1952, les opérateurs de l’AOC Château-Chalon mettent en place une commission de contrôle des vignes, chargée de vérifier l’état cultural et sanitaire de chaque parcelle, et d’évaluer, quelques jours avant les vendanges, le rendement et la maturité. Chaque année, une évaluation précise des aptitudes de chaque parcelle à la production de « vin jaune » est ainsi faite. Cette visite peut conduire le syndicat des producteurs à renoncer certaines années au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Château-Chalon », comme en 1974, 1980, 1984 ou plus récemment 2001. Depuis 2002, l'INAO envisage d'étendre cette pratique à l'ensemble des AOC de France…

Le savagnin blanc

L’encépagement de l’AOC Château-Chalon est représenté essentiellement, et aujourd’hui exclusivement, par le savagnin blanc. « essentiellement », disais-je, car au XIXe siècle, une autre variété, la bargine, était également présente, certes en faible quantité. Surnommée « plant de Hongrie » elle correspond peut-être au célèbre furmint de Tokaj, mais rien ne permet de le confirmer.

Comme tous les cépages, le savagnin blanc n’échappe aux synonymes : heida ou païen en Suisse, fromenteau en Haute-Saône, formentin en Hongrie, savagnin jaune, vert ou naturé dans le Jura (noms relevant des variations clonales existant au sein de la variété). À noter que le savagnin rose et le gewurztraminer constituent deux variétés dérivant par mutation du Savagnin blanc.

Si l’on se réfère aux résultats des études génétiques réalisées par l’INRA de Montpellier et le domaine de Vassal (accueillant un ensemble unique de variétés de Vitis vinifera, d’hybrides interspécifiques, de porte-greffes ainsi que des vignes sauvages du genre Vitacées), le savagnin blanc a subi peu de cycles d’hybridation et d’évolution, le rapprochant ainsi des vignes sauvages originelles lambrusques ou sylvestris. Aujourd’hui, il représente environ 1500 ha dans le monde ( Suisse, Allemagne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Australie), dont 60 ha seulement à Château-Chalon.

De rendement faible à moyen, bien adapté aux climats frais et humides, et résistant aux gelées hivernales, le savagnin blanc aime les sols marneux (même si les résultats obtenus sur d’autre sols en Australie démontrent une bonne adaptabilité). En outre, il résiste bien à la pourriture grise du fait de sa pellicule épaisse et résistante. En vinification, il est capable de produire de grands vins blancs, puissants, chaleureux, tout en conservant une acidité élevée, aussi bien en vin blanc sec ou doux, effervescent et, bien entendu, en vin jaune.

La flore en soi

Comme le disait Archestrate, poète grec du IVe siècle av. J.-C., « [ce] liquide parait couverte de fleurs blanches. »

De préférence couleur « peau de souris », reflétant un camaïeu si la population de levures est diverse, préférant, contrairement au Xérès, la transparence à l’épaisseur, le voile jurassien est à lui seul un écosystème vivant en autarcie. En effet, les levures se nourrissent de certains composés du vin puis, avec le temps, elles deviennent nécrophages en ingérant les produits de la décomposition des levures mortes tombées au fond du tonneau – c’est ce que l’on appelle l’autolyse des levures. Plus précisément, certaines levures sont dégradées par leurs propres enzymes et libèrent différents composés (acides aminés, peptides, polysaccharides, etc.) qui sont utilisés par les levures vivantes pour reformer le voile. Au cours des 6 années d’élevage s’établit un équilibre entre levures mortes et vivantes qui permet à la fois le maintien du voile et l’enrichissement du vin en saveurs et en odeurs. Nous y reviendrons.

Cela étant dit, rien n’explique à ce stade pourquoi les levures remontent à la surface du vin. Pour résister à l’alcool produit par la fermentation alcoolique, les levures produisent des acides gras et modifient la composition de leur paroi cellulaire, ce qui augmente leur caractère hydrophobe. Pour cela, elles synthétisent de nouvelles protéines (considérées comme des protéines de stress) qui leur permettent de s’associer entre elles et former des agrégats qui emprisonnent le CO2 restant dans le vin : elles remontent à la surface, forment des îlots de voile et, au contact de l’air, continuent à se multiplier, jusqu’à former le fameux voile de levures.

Les effets de la flore

Le processus de vieillissement sous voile est assez peu maîtrisé par les scientifiques. Contrairement au discours ambiant, l’œnologie est loin d’avoir résolu tous les mystères du vin, à commencer par celui du « goût de jaune » ! Si elles agissent apparemment comme une barrière entre le vin et l’air, en consommant l’oxygène, les levures transforment aussi chimiquement le vin.

L’une des principales transformations connues est l’oxydation biologique de l’alcool par le voile de levure en éthanal (acétaldéhyde), conjuguée avec la diminution d’acide acétique (vinaigre), signe de bon fonctionnement du voile. La teneur en éthanal qui évolue au cours du vieillissement est également liée à la présence de certaines souches de levures (particulièrement Saccharomyces beticus, S. cheresiensis et S. rouxii.). Seul, l’éthanal rappelle l’odeur de pomme blette. Mais dans un vin, doté d’un bouquet, à l’image d’un parfum, c’est à la fois un support et un exhausteur d’arômes. Sachant que le seuil de perception (dose à laquelle une personne sur deux perçoit une différence d’odeur par rapport à un témoin neutre) de cette molécule se situe entre 30 et 100mg/L, on ne sera pas étonné du rôle prépondérant de l’éthanal lorsqu’il atteint des concentrations de plusieurs centaines de milligrammes par litre dans le vin jaune ! D’ailleurs, on ne trouve pas de vins dits « vins jaunes » ou « Château-Chalon » en dessous de 250 mg/L d’éthanal…

Autre composé participant au bouquet singulier du vin jaune, le 1,1-diéthoxyéthane formé par réaction entre l’alcool et l’acétaldéhyde en milieu acide (ça tombe bien, le savagnin blanc est très acide !). Il se caractérise souvent en dégustation par un côté « vert » et fruité, rappelant parfois la noisette, avec toujours une sensation « rafraichissante », ce qui n’est pas pour déplaire à la dégustation !

Enfin, le sotolon, une des composantes essentielles du vin jaune dont la concentration est deux fois plus élevée au milieu des tonneaux qu’à la surface du vin. Et pour cause, il est produit en réaction de deux composés, l’acétaldéhyde produit en surface et l’acide α-cétobutyrique produit par l’autolyse des levures au fond du fût. Sa production est d’autant plus importante que le vin est acide (sacré savagnin !). Selon la concentration il sentira l’odeur de térébenthine, de brou de noix, de noix ou encore de curry.

On ne dit pas un voile, mais des voiles…

Le vieillissement sous voile n’est pas une particularité exclusive du vin jaune et encore moins de Château-Chalon. Il existe d’autres vins produits à partir d’un vieillissement sous flore. Par exemple, certains xérès à base de Palomino, certains vins de Gaillac à base de Mauzac, certains tokaji à base principalement de furmint, un vin de riz chinois, le Jinfeng (appelé huangjiu, littéralement « vin jaune »). Mais ces voiles sont-ils tous identiques ? N’existe-t-il pas un voile propre au vin jaune, voire propre à Château-Chalon ? Voici quelques éléments de réponse.

La molécule de sotolon mentionnée plus haut existe en réalité sous deux formes dites énantiomériques, R et S (soit deux isomères dont les formules développées sont l’image l’une de l’autre dans un miroir). Il se trouve que la forme S est 100 fois plus odorante que la forme R. Dans le vin jaune, la forme S domine, pouvant atteindre 75% du total de sotolon, tandis que dans les rancios, par exemple, le rapport est inversé en faveur de l’isomère R. De ce fait, le pouvoir odorant du sotolon est bien plus puissant dans un vin jaune que dans un rancio. D’autres molécules semblent aussi distinguer le vin jaune, mais de façon moins notable (solérone, pantolactone, dioxanes et dioxolanes).

Autre élément notable du vin jaune est son gras ou sa rondeur ou encore sa viscosité. Une chose étonnante quand on sait que le glycérol, responsable en partie de la viscosité du vin, est consommé par les levures de voile au cours du vieillissement. Il semblerait que cette onctuosité, presque édulcorante, soit en partie liée aux mannoprotéines libérées pendant l’autolyse des levures – un phénomène bien connu en Champagne, mais pour l’instant au stade d’hypothèse en ce qui concerne le vin jaune.

L’acidité du savagnin blanc, nous l’avons vu, n’est pas étrangère aux concentrations supérieures de certaines molécules, comme le sotolon ou le 1,1-diéthoxyéthane, qui renforcent ce que l’on appelle communément le « goût de jaune », mais également la persistance remarquable de ce goût en fin de bouche.

Enfin, le voile, composé essentiellement de levures Saccharomyces. Il n’est pas rare de trouver une dizaine d’espèces dans un voile jurassien en début de vieillissement : Saccharomyces beticus, s. montuliensis, s. cheresiensis et s. rouxii. Et d’autres genres : Hansenula, mycoderma, candida, etc. Cela étant dit, il semblerait que la diversité des souches de levures s’amenuise au cours du vieillissement pour n’en laisser qu’une, souvent différente d’un tonneau à l’autre. Pour autant, un enchainement plus libre des souches de levures en début d’élevage est certainement plus propice à des vins plus complexes, comme c’est le cas pour la fermentation alcoolique.

Les levures de voile sont différentes des autres levures fermentaires œnologiques, même si elles sont de la même famille. Elles possèdent un gène supplémentaire, une adaptation au milieu leur permettant de s’agglomérer pour flotter en surface d’un liquide. Et celles du Jura sont tout à fait différentes des autres levures de voile identifiées ailleurs, dans d’autres vignobles. Si en apparence, elles ressemblent à celles isolées, par exemple dans les vins de Xérès, un autre vin sous voile produit au sud de l’Espagne, elles s’en distinguent par une délétion de 24 paires de base, c’est-à-dire une mutation génétique caractérisée par la perte de matériel génétique. Enfin, dernier élément et non des moindres, une comparaison des levures au sein du vignoble jurassien a démontré qu’il existe des groupes spécifiques au sein même des vignobles d’Arbois et de Château-Chalon…

Cave, grenier ou étable, les lieux de stockage sont un facteur d’influence majeur du vieillissement du vin jaune. Les locaux secs (favorisant l’évaporation de l’eau et donc une concentration de l’alcool, rendant ainsi le milieu plus résistant) et surtout aérés sont les plus favorables au développement de la flore. Trois éléments sont en prendre en compte : une bonne circulation de l’air autour du tonneau, une hygrométrie faible et des variations saisonnières plus ou moins marquées selon l’endroit :

- Les caves : souvent humides et peu aérées, l’alcool a tendance à s’évaporer et fragiliser le vin.

- Les greniers : ils sont très secs et chauds l’été, ce qui donne des Château-Chalon souvent chaleureux, concentrés et peu rentables compte tenu de la forte évaporation !

- Les étables : sèches, aérées et relativement tempérées, elles sont très intéressantes pour le vieillissement sous voile.

Cela étant dit, l’assemblage de plusieurs tonneaux de plusieurs endroits est souvent la meilleure technique pour obtenir des vins complets, à la fois puissants et frais, intenses et ciselés.

Ce qui caractérise peut-être le vieillissement castel-chalonnais, c’est le type de maison appelée « maison vigneronne mixte ». Dans les villages aux environs de Voiteur ou Château-Chalon, sur le plateau calcaire, les caves sont semi-enterrées ou adossées à une pente, laissant une partie tournée vers l’extérieur. Ces configurations architecturales qui n’étaient pas à l’origine dédiées au vin (mais plutôt au stockage de denrées alimentaires et de combustibles) se révèlent être un sérieux atout pour l’élevage sous voile.

Le jeu des sept différences serait incomplet sans évoquer le « terroir » de Château-Chalon. À la dégustation, en comparaison des autres vins jaunes, le Château-Chalon s’exprime avec puissance et équilibre. Comprenez « la juste mesure » entre alcool, acidité et matière. Jamais brûlant, jamais lourd, jamais acide, le Château-Chalon porte en lui l’harmonie des grands vins ; un équilibre naturellement acquis qui flatte la dégustation. Bien que souvent riche en alcool, il parait, aux côtés des autres vins jaunes, le plus élancé, le plus aiguisé (un pH entre 2,9 et 3,2 n’est pas rare !). Souvent tourné vers les agrumes dans la jeunesse, il gagne en éclat dans les parfums, avec ce style « pénétrant », « incisif », qui caractérise souvent les bouquets. Au toucher (de bouche), sa générosité se fait caressante, pour ne pas dire soyeuse. La finesse, comprenez l’épaisseur du trait qui délimite les sensations, est ici poussée à l’extrême. La longueur, enfin, remarquable. Château-Chalon ressemble à un cône très allongé, qui pointe loin en fin de bouche, tandis que ses cousins sont plutôt de forme cylindrique, construits en largeur, ce qui n’enlève rien à leur charme.

Pour justifier ces observations, certains convoquent donc le terroir, qui se caractérise entre autres par un mésoclimat plus tardif que celui d’Arbois, par exemple. Et bien entendu, les marnes grises du Lias qui justifieraient presque à elles seules le profil singulier des vins. S’il y a indéniablement des caractéristiques géochimiques propres au vignoble de Château-Chalon, l’influence du producteur, aussi bien dans ses choix que par son environnement, reste décisive dans l’expression des vins (Étude des relations sols-cépage dans le vignoble du Jura : exemple du cépage Trousseau sur le terroir de Montigny-Lès-Arsures – Leveque et al., 2006 ; Scarponi et al., 1982 ; Asselin et al., 1983 ; Maarse et al., 1987 ; Moret et al., 1994 ; Day et al., 1995b ; Sauvage et al., 2002). Et à Château-Chalon, l’influence humaine ne doit pas être sous-estimée. La culture du grand vin est souvent, pour ne pas dire toujours, ancrée dans l’histoire et remarquablement sédentaire. Les témoignages louangeurs sur les vins de Château-Chalon sont légion et remontent pour les plus anciens au XVIIIe siècle. Encore aujourd’hui, malgré les vicissitudes de la vie du vignoble, Château-Chalon draine cette image de grand vin auprès d’amateurs qui n’en ont parfois jamais dégusté ! Même si à l’évidence, tous les château-chalon ne sont pas équivalents, la culture historique du grand vin imprègne les us et coutume, oblige à un minimum d’engagement et de responsabilité les vignerons héritiers de cette appellation.

Au fond, c’est peut-être un peu tout cela qui fait la singularité du Château-Chalon. Ce mélange de culture, d’histoire, de géologie, de relief, d’architecture, de science, de voile, d’hommes et de femmes qui, attachés à leur territoire, entretiennent l’image du plus grand des vins jaunes.

Conclusion : éloge de la haie

À la lecture du magnifique livre de Sonia Feertchak intitulé l’éloge la haie, je n’ai pu m’empêcher de rapprocher le bocage de nos campagnes de la flore du vin jaune, et en particulier celle de Château-Chalon. Une comparaison audacieuse qui peut s’entendre si l’on arrête sa pensée sur la simple idée de limite entre deux espaces. Deux champs pour la haie, du vin et de l’air pour la flore. Mais Sonia Feertchak va beaucoup plus loin. Elle nous invite dedans et au-delà de la haie, faisant de notre comparaison un voyage kaléidoscopique bien plus riche.

Écoutons l’anthropologue Tim Ingold, cité dans ce livre, parlant de la haie : « Dans cette zone d’enchevêtrement – maillage de lignes entrelacées –, il n’y a ni intérieur ni extérieur, seulement des ouvertures et des passages » (Une brève histoire des lignes, zones sensibles, 2013, p.136). Une frontière poreuse donc, qui évolue et recompose sans cesse l’espace et le temps. Comment ne pas y voir une allégorie du voile ? Cette flore enchevêtrée, à la fois vivante et immobile, qui change sa composition en fonction du temps, mais aussi de l’espace qu’elle occupe dans chaque tonneau. Cette flore qui se nourrit aussi bien de l’air que du vin, faisant fi des différences entre le dehors et le dedans. Enfin, cette flore qui laisse passer et en même temps s’oppose. S’il y a bien un endroit où la séparation n’a pas lieu, c’est bien la flore. Son épaisseur, d’ailleurs très fine, n’est pas résistance, mais adaptation au milieu. Comme le rappelle Sonia Feertchak : « La haie (le voile) nous met sous le nez son quadruple statut : site de rencontre, crèche, refuge, garde-manger […] ». Tout est dit.

La haie et la flore sont des « saletés propres » pour reprendre l’expression de Marc-André Selosse. Il n’est pas question qu’elles soient artificielles, sinon elles perdent leur « substantifique moelle », nous rappelle Rabelais. Pour autant, en tant qu’actrices majeures de la continuité de la vie, elles doivent subsister. Paul Valéry : « deux dangers ne cessent de menacer le monde : l’ordre et le désordre. » Tranchons : la flore est un désordre à l’équilibre. Elle est syntropique. Et donc d’une modernité remarquable (l’agriculture syntropique est très proche de la permaculture et de l’agroforesterie…).

Si la flore n’est pas une limite, si elle n’est pas non plus une construction artificielle, elle nous oblige à repenser certaines oppositions, parfois maladroites, établies de longue date : extérieur et intérieur, ordre et désordre, propreté et saleté, nous l’avons vu. Continuons : sauvage et domestique, art et science, nature et culture (relisons Descola). Le voile, c’est l’endroit où l’on apprend à renommer les choses, à répartir différemment continuité et discontinuité. Qui n’a jamais entendu du vin jaune qu’il était un vin oxydé ? Un vin mort ? Alors qu’il est au contraire une célébration de la vie, un projet esthétique triomphant des canons œnologiques.

Si la flore n’est pas une limite, elle a cependant une limite, celle de sa puissance ou de son action. Gilles Deleuze prend l’exemple de la forêt. Je cite le philosophe, toujours dans le livre de Sonia Feertchak : « la forêt ne se définit pas par une forme [« la limite contour »], elle se définit par une puissance : puissance de faire pousser des arbres jusqu’au moment où elle ne peut plus ». Juste après : « la chose est donc puissance et non pas forme ». Nous y sommes. Le voile, celui de Château-Chalon, ne trouve pas sa limite dans le tonneau, mais dans sa puissance. Autrement dit, dans sa capacité à coloniser les caves et proliférer dans le vignoble. La réciproque est aussi vraie : si ce voile castel-chalonnais, dont l’idiosyncrasie n’est plus à démontrer, existe dans le tonneau, c’est parce que le vignoble dans sa totalité (des marnes grises du lias aux caves sous roche en passant par le savagnin blanc) lui donne la possibilité d’exister. En cela, et contre toute attente, le voile est la preuve matérielle, tangible et vivante de l’existence du terroir et en particulier celui si singulier et merveilleux de Château-Chalon. Le dernier mot pour Bruno Latour (Face à Gaïa, Ed. La découverte) : il s’agit « de ne pas retirer à la Terre les puissances d’agir qu’elle possède ».

Olivier Borneuf

Notre sélection de la grande dégustation (les vins n’ont pas été dégustés à l’aveugle et tous les producteurs n’étaient pas représentés dans chaque millésime. Parfois un seul vin était présent dans une année).

Domaine Courbet – Sous roche 2016 : d'une concentration supérieure pour le millésime, hésitant entre le floral, la vanille et la noix fraîche, sève aérienne, longue, "calcaire" et saline, d'une grande pureté. 94

Fruitière vinicole de Voiteur 2016 : équilibré, séveux, net, au fruit épicé rappelant le gingembre. 90

Domaine Désiré Petit 2016 : délicat et ferme à la fois. Excellente fraîcheur en finale, s’appuyant sur les agrumes. 92

Domaine Rolet 2016: sur l’albedo d’agrumes, de demi-corps, mais précis et équilibré. Bon vin. 92

Domaine Berthet-Bondet 2016 : bon volume, net, s’appuyant sur un fond pâtissier, finale sur l’amande verte et une pointe saline. Joli vin. 93

Domaine des Carlines 2016 : original, légèrement fumé, stylisé, finale un brin souple, mais savoureuse. 91

Domaine Grand – En Beaumont 2016 : nez riche, bouche onctueuse, crémée, généreuse, finale longue, savoureuse, tactile et saline. Une caresse. 93

Domaine Macle 2015 : pur, floral et agrumé, d’une longueur remarquable, revenant sur une fraîcheur « fruits verts » caractéristique. Grand vin. 97-98

Fruitière vinicole de Voiteur 2011 : juste crémé, évoluant sur le curry et la noix fraîche. Agréable et équilibré aujourd’hui. 90

Domaine Macle 2009 : pur, évoluant sur l’écorce d’orange, puis le minéral. Finale suave, presque pâtissière, toujours équilibrée, s’achevant sur des sensations salines et calcaires. Beau vin. 97

Domaine Berthet-Bondet 2009 : généreux, hésitant entre pâtisserie et orange amère, puis le curry, finale presque calcaire. Joli vin. 93

Caveau des Byards 2004 : charme désuet, gourmand et conservant du fruit, finale équilibrée. 90

Domaine Rodet 2002 : net, régulier, jouant entre agrumes et pâtisserie, puis la noix verte dans une finale délicate et ciselée. Joli vin. 94

Domaine Désiré Petit 1992 : profil austère, consistant, très noix, mais net et aiguisé. 91

Domaine Courbet 1988 : belle allonge, matière épicée et consistante. Belle évolution. 93

Domaine Macle 1988 : passé un grillé bourguignon, les agrumes confits, la pâtisserie, à la fois gourmand et délicat, finale en queue de paon, hésitant entre gingembre, iode et calcaire. Superbe. 98

Fruitière vinicole de Voiteur 1985 : sous-bois, pâtisserie, matière franche et pêchue pour l’année. 92

Fruitière vinicole de Voiteur 1964 : remarquablement frais et net après 60 années en bouteille ! Pas notable.