Préambule : La dégustation des Primeurs 2024 a occasionné de grandes variations de notes entre les journalistes et les critiques, mais aussi entre les critiques ! Après avoir pris connaissance de certains résultats, il nous est apparu indispensable d’argumenter notre évaluation favorable du millésime 2024 pour lever tout ambiguïté sur notre bienveillance à l’égard des châteaux. En effet, La Tulipe Rouge est l’une des rares critiques de vins, sinon la seule, à être totalement indépendante ! Notre enthousiasme pour les Primeurs 2024 est donc véritablement authentique ! Bonne lecture.

« Pour commencer, je dois vous demander d’étendre l’acceptation du mot « art » au-delà des œuvres d’art explicites, pour y intégrer non seulement la peinture , la sculpture, l’architecture, mais aussi les formes et les couleurs de tous les biens domestiques, voire jusqu’à la disposition des champs pour le labour et la pâture, l’entretien des villes, de nos routes et nos chemins ; en un mot, de l’étendre à tous les aspects extérieurs de notre vie. […] Qu’en est-il par conséquent de notre cadre de vie actuel ? Quelle sorte de bilan serons-nous capables de dresser, pour ceux qui viendront après nous, de notre commerce avec la Terre, qui était encore belle quand nos ancêtres nous l’ont transmise, malgré des millénaires de conflits, de négligence et d’égoïsme ? […] comment avons-nous, ces dernières années, traité la beauté de la Terre ou ce que nous appelons l’art ? » L’Art et l’Artisanat, 1889

Datant de 1865-1866, "Fruits" est un papier peint de Morris&Co. Victoria and Albert Museum, London

Dans ce texte, William Morris, designer et « inspirateur » du mouvement « Arts and Crafts », pose l’équivalence des arts « majeurs » et des arts « mineurs » : artistes et artisans sont sommés de collaborer à la création d’un monde nouveau. Le projet doit être total ou ne sera pas. Se soucier de l’endroit où l’on travaille, c’est se soucier de ce qui nous fabrique en retour. « Le savoir-faire et la conception comptent autant que l’objet fini. » nous rappelle avec clarté Guillaume Logé. Entendons bien : pas moins, pas plus, mais « autant ». C’est-à-dire une esthétique du geste comme puissance de manifestation et de transformation, et non de domination anthropocentrée et déconnectée du monde. Cette esthétique, celle du geste et plus largement du concours de toutes les disciplines à l’œuvre dans un projet, a contaminé les cœurs et les chais du vignoble bordelais. Pour preuve, le millésime 2024, réussi avec la manière. Un millésime beau dans son résultat, esthétique dans sa conception, qui véhicule toute l’essence d’un travail digne et existentiel pour tous les acteurs du vignoble. Nous avions pressenti ce changement de paradigme lors de la dégustation des livrables du « confortable » 2022 (lire "La renaissance passe par Bordeaux"). Il nous manquait une véritable mise à l’épreuve… On n’en demandait pas tant ! Les vignerons et vigneronnes non plus d’ailleurs ! Retour sur ce « sleeper vintage », né dans l’ombre des superlatifs 2022 et 2023, mais rappelant les grands bordeaux des années 80-90, avec l’exigence technique de notre époque.

A sleeper vintage

Tout est là pour que nous passions à côté de ce millésime ! Le contexte d’abord : baisse de la consommation, désamour de Bordeaux, crise économique, crise géopolitique, crise climatique, etc. Dans un tel environnement, il est difficile de vendre du vin parce que les gens n’ont pas envie d’en acheter. Ajoutons à cela quelques facteurs locaux : deux millésimes médiatiques, 2022 et 2023, dont le succès se fait attendre, un bilan météorologique complexe peu propice à convaincre les prescripteurs, et des primeurs de moins en moins avantageux, voilà quelques ingrédients suffisamment dissuasifs pour éloigner définitivement les amateurs et les professionnels de la campagne 2024.

Pourtant, le vignoble bordelais ne s’est pas résigné (avait-il le choix ?) : 2024 est, à bien des égards, un millésime bien plus abouti qu’on ne l’imagine. Encore faut-il se rappeler ce dont Bordeaux est le nom. Depuis une dizaine d’années, la région collectionne les millésimes « solaires ». Puissants, chaleureux, mais équilibrés, les derniers grands millésimes bordelais ont de faux airs californiens, la « sucrosité » en moins. De très jolis vins qui n’ont plus rien à voir avec les grands millésimes « océaniques » des décennies 80 et 90. Eh bien, nous y revoilà ! Comme nous le rappelle Eric Boissenot du laboratoire éponyme : « on a fait beaucoup [de millésimes] comme ça par le passé, prenez par exemple 1986 : on peut encore en boire avec grand plaisir. Ces 2024 sont des vins qui vont bien vieillir, Bordeaux a toujours su faire ça. On perd vite la mémoire… ».

La persistance de la mémoire – Salvador Dali 1931

Back to the futur

On aurait donc perdu la mémoire. Ou bien, on ne l’a jamais eue… Qu’importe : 2024 est l’occasion rêvée de (re)découvrir ce profil si contemporain, nous y reviendrons, du Bordeaux « classique » comme certains le surnomment déjà, la précision technique en plus… Et c’est peu dire. L’une des caractéristiques de ce type de millésime, c’est un raisin à la fois fragile et plein de promesses. Du sang-froid, de la rigueur, de la maîtrise et une certaine retenue, voilà ce qu’il faut comprendre quand on parle de « précision technique ». Et ce n’est pas tout. En pareilles circonstances, on ne s’étonnera guère de la qualité variable des 2024, où le raté côtoie l’excellent (là encore, on a la mémoire courte…). Les grands terroirs ont parlé, comme les moyens techniques et humains mis à disposition pour tirer le meilleur de l’année.

Les grands terroirs d’abord. Souvent associés à la qualité, les grands terroirs sont aussi historiquement les plus précoces, les plus prolifiques et les plus réguliers. Des caractéristiques qui ont compté lorsqu’il s’est agi de traiter, vendanger, trier, saigner des cuves ou écarter certains lots après vinification.

Les moyens techniques ensuite. Le tri densimétrique, le R-Pulse et autres outils performants, mais coûteux, ont indéniablement apporté une précision supplémentaire dans la structure des vins. Tout aussi déterminant, le suivi microbiologique des moûts et des vins a permis de préserver, sinon corriger, la netteté et l’éclat aromatique des vins en cours d’élevage.

Les moyens humains enfin. Ils sont au cœur de la réussite de tous les châteaux, du plus modeste au plus prestigieux. L’engagement et l’abnégation des équipes ont contribué à la réussite inespérée du millésime. Grand terroir ou pas, moyens techniques ou pas, ces hommes et ces femmes ont fait le millésime 2024. Un bel exemple d’implication sociale au sein d’entreprises vouées aux gémonies par nos gouvernants.

Dessin de Violeta Desvignes tiré du livre Le Temps d’un vin – Olivier Borneuf, éditions l’Harmattan

L’inanité des chiffres et l’illusion des faits ?

Bien qu’il puisse parfois y avoir un écart entre la perception de la climatologie et la réalité de la dégustation, les données objectives confirment que 2024 a bien été une année particulièrement pluvieuse. Ceci étant posé, chez la Tulipe Rouge, nous dégustons d’abord et essayons de comprendre le millésime ensuite. Pourquoi ? Parce que les chiffres ne veulent pas dire grand-chose s’ils ne passent pas le filtre de l’analyse contextuelle. Exemple : la Gironde a enregistré d’octobre 2023 à octobre 2024 plus de 1600 mm de pluie en moyenne, soit l’équivalent de deux années ! Comme le remarque malicieusement l’œnologue Thomas Duclos du laboratoire Oenoteam « que l’on soit à 1200 ou à 1600 mm, peu importe : quand le vase est plein, il est plein, tu peux continuer à faire couler de l’eau, ça ne remplit pas davantage le vase. […] à un moment [les sols] ont atteint leur niveau maximal de captation des eaux et le reste est parti au fossé ».

Autre biais de lecture du millésime : les faits marquants, souvent renforcés par une infographie digne d’un dessin animé qui n’arrange rien à la compréhension de l’année. Exemple : un hiver doux et très pluvieux, un printemps frais et humide, une floraison hétérogène, une pression mildiou historique et un mois de septembre orageux. Après avoir lu ça, vous vous demandez légitimement si la dégustation est indispensable. C’est un peu vite oublier d’autres faits marquants. Entre autres : un été chaud, sans excès, accompagné d’une pluviométrie faible, favorisant la synthèse des composés aromatiques et une bonne maturité phénolique. Enfin, rappelons une dernière fois l’essentiel : le travail des hommes et des femmes tout au long de la saison ! La patience et le sang-froid des décideurs pour atteindre les bonnes maturités et, enfin, à chaque fois que possible, un tri drastique à la vigne et au chai (manuel, densimétrique, optique, vente en vrac, etc.).

Citons David Suire, directeur général du Château Larcis Ducasse (superbe en 2024) et du Château Laroque (très élégant aussi !) : « il y a deux façons d’examiner un millésime : soit on ne retient que les difficultés et les écueils qu’il a fallu surmonter, soit on examine les points positifs dont les vignerons ont su tirer profit et qui font la singularité [du millésime] ». Nous penchons bien entendu pour la deuxième option. Place aux vins.

Le phénotype rouge 2024

Pour nombre de nos confrères, 2024 est nécessairement « inférieur » aux derniers millésimes 2022 et 2023. Il ne peut en être autrement. Nous respectons cette position, d’autant que les arguments avancés sont indiscutables : 2024 n’a pas la puissance ni l’ampleur de ses deux prédécesseurs.

De notre point de vue, 2024 ne peut être comparé à 2022 et 2023. Tout simplement parce qu’il possède des atouts spécifiques qui font défaut à ces derniers, et qu’il n’accuse aucune faiblesse ou défaut qui le rendrait de facto « inférieur ». Dit autrement, 2024 n’est pas un millésime caractérisé par un « marqueur », qui le rendrait comparativement « inférieur », même chez les meilleurs. S’il manque de puissance par rapport aux deux derniers millésimes, il n’est pas systématiquement maigre ou végétal. Il défend fièrement ses atouts dans un style sans équivalent que Guillaume Thienpont du Vieux Château Certan qualifie modestement de « classique ». Explications.

Les plus

Un alcool modéré.

Rares sont les vins dépassant 13 degrés, ce qui rend leur dégustation agréable et enjouée. L’élevage se fait aussi moins sentir du fait d’un pouvoir extracteur plus faible de l’alcool. Les tannins sont moins asséchés par l’alcool et n’ont pas besoin d’être « enrobés » par le bois ou une autre technique qui viendrait entamer la pureté d’expression de la matière. Le revers de la médaille, c’est une exigence de précision accrue dans l’expression des vins, en particulier dans l’extraction des tannins et la définition du toucher de bouche.

Une fraîcheur prégnante.

Qu’elle soit analytiquement plus élevée ou simplement plus perceptible, l’acidité (et le pH) participe de ce dynamisme en bouche qui souligne l’aromatique et renforce les traits ciselés de la structure (tannins et texture).

Un rapport alcool/acidité vibrant.

Il contribue inévitablement à une sensation de volume en bouche plus élancée, plus longiligne, qui peut être interprétée à tort comme un manque de matière. Ce profil moins démonstratif, mais plus élégant, fait également écho à une expression aromatique moins lourde, souvent plus florale, et crée une sensation d’harmonie entre l’odeur et la saveur tout à fait remarquable.

La complexité aromatique.

Malgré un débourrement dans la moyenne décennale, les vendanges ont été tardives, plus tardives que 2023. Une longue saison est toujours un facteur de complexité accrue. Tant dans l’affinage des tannins que du dessin de la bouche, cette maturité « longue » favorise la finesse. Elle favorise également les arômes frais, délicats et plein d’éclat, souvent caractérisés par le floral : violette, pivoine, iris, jasmin, fleur d’oranger, certains bouquets étaient véritablement envoûtants ! Quelques chiffres marquants illustrant cette longue (donc lente) maturation : la moyenne des températures maximales au cours du mois de septembre est inférieure d’environ 2°C aux normales, et ce, malgré de courtes périodes plus chaudes, au-delà de 25°C. Ces températures contrastent avec les valeurs particulièrement élevées enregistrées en septembre 2022 et 2023. Au cours de ce siècle, seuls 2017, 2015, 2008 et 2001 ont connu des mois de septembre avec des valeurs moyennes aussi basses !

La maturité phénolique.

S’il y a un point décisif en 2024, c’est bien la parenthèse estivale de mi-juillet à fin août qui a permis d’affiner la maturité phénolique. Contrairement aux préjugés, les 2024 sont dotés d’une très bonne structure tannique souvent riche en tannins condensés (peau et pépins) : les meilleurs vieilliront harmonieusement.

La pyrazine.

Le développement végétatif important de la vigne, lié aux fortes pluies, a favorisé l’accumulation d’IBMP (isobutylméthoxypyrazine, la molécule responsable de l’arôme de poivron vert) dans les baies de raisin. Cependant, les concentrations en IBMP au moment des vendanges sont, dans la plupart des cas, inférieures au seuil de détection olfactive (15 ng/L). Là encore, un cadeau inattendu compte tenu de l’année !

Cela étant dit, en dépit d’une concentration relativement faible, le végétal peut être perceptible dans certains vins fluides. Mais sa perception est la conséquence paradoxale d’une vendange trop diluée (par exemple, issue de raisins cultivés sur des sols hydromorphes) et non d’un manque de maturité. Elle peut être aussi la conséquence de certaines techniques de vinification utilisées pour concentrer les vins, qui concentrent le bon et nécessairement le mauvais…

Enfin, une hypothèse plus délicate à l’égard de nos confrères partis en quête d’IBMP dans leurs dégustations. Face à ce profil de vin, tous les critiques, nous y compris, cherchent ce qu’ils sont censés trouver… En 2024, la première chose à « pressentir » était le végétal (puis éventuellement le mildiou et le botrytis) ! Au point que les dégustateurs en ont peut-être oublié l’essentiel : une odeur est la somme de plusieurs odeurs. Plus haut, nous avons évoqué le profil floral de certains bouquets, notamment la fleur d’oranger. Nous aurions aussi pu mentionner les agrumes présents dans beaucoup d’échantillons de vin rouge. Il est intéressant de se rappeler que ces deux odeurs agréables contiennent de l’IBMP en faible concentration ! Citons une phrase tirée du livre « Le temps d’un vin » écrit par votre serviteur : « la dégustation analytique nous aide à comprendre, mais certainement pas à prétendre que nous avons compris le vin. »

Les moins

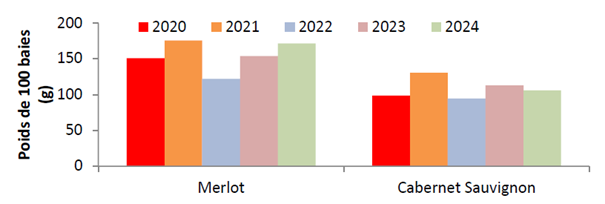

Si 2024 doit absolument avoir une faiblesse, c’est son hétérogénéité. La plupart des châteaux, du bordeaux au GCC, ont réussi à densifier les milieux de bouche et à enrober des finales parfois fuyantes, mais une partie du vignoble n’a pas réussi à concentrer des raisins trop dilués à la vendange. La tâche était ardue et les décisions souvent contraintes par un rendement insuffisant pour trier, saigner ou concentrer, un personnel indisponible au moment de vendanger, un encépagement défavorable, une prise de risque économiquement impossible, etc. Les causes, multiples, se sont parfois additionnées et ont rendu l’épreuve quasi insurmontable. Rappelons au passage que la taille des baies*** plus que le rendement agronomique est à l’origine de la dilution des moûts. Un rendement bas n’était souvent que la traduction d’une perte de récolte liée principalement à la coulure. Comble du paradoxe, il y a même eu des phénomènes de compensation de la vigne face aux petits rendements qui ont amplifié le grossissement des baies !

Millésime 2024 à Bordeaux - Pr Laurence GENY, Elodie GUITTARD, Dr Valérie LAVIGNE et Pr Axel MARCHAL Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l’Université de Bordeaux

Le mildiou et le botrytis ont eu des conséquences néfastes, non pas sur les rendements (c’est principalement à cause de la coulure et du rot brun sur les parcelles préalablement contaminées), mais sur la netteté des vins. Là encore, l’exigence de précision dépendait de nombreux facteurs, des moyens de chaque propriété, des rendements, eux-mêmes déterminés par le travail accompli à la vigne. Certains vins sont marqués par des goûts de « sec » ou des nez matifiés, évoquant parfois la tomate confite ou le ketchup.

Côté microbiologie, les « bretts »**** se sont invitées à la fête. À vrai dire, elles sont là chaque année. Mais quand la matière ressemble à de la dentelle, c’est plus compliqué de les tolérer, surtout quand le prix de la bouteille est élevé. L’exigence de précision en la matière était primordiale pour tirer bénéfice des atouts de l’année – et devra l’être tout autant pour les années à venir…

Au fond, Guillaume Thienpont a raison : 2024 est un « classique ». Mais avec l’exigence de précision de notre époque, qui contribue, comme en 2022, à des définitions plus flatteuses dans la jeunesse – et non plus « faciles » comme on peut le lire parfois. L’hétérogénéité, quant à elle, est consubstantielle de ce style de vin empreint de classe et de finesse, qui relègue la recherche de puissance à un combat d’arrière-garde.

Miguel Aguirre et Philippe Pelicano (Château La Tour Blanche)

Le phénotype blanc 2024

Si le décryptage du millésime s’est jusqu’ici concentré sur les rouges, c’est parce qu’ils constituent à eux seuls le baromètre tendanciel du millésime. Pourtant, ce sont les blancs, sec et liquoreux, qui ont probablement donné les résultats les plus spectaculaires. Une saison longue favorable au développement des précurseurs d’arômes, peu d’excès de chaleur durant l’été permettant la conservation d’un bon niveau d’acidité, un état sanitaire sous contrôle chez la plupart des producteurs, un fractionnement des jus « à la champenoise » pour éviter les montées de potassium (synonyme d’une baisse d’acidité totale) et les risques de dilution, voilà en quelques mots le parcours idéal pour des blancs intenses, purs et aiguisés comme une lame de rasoir ! Du Médoc au Libournais en passant par les Graves, Sauternes et l’Entre-Deux-Mers, les réussites sont nombreuses et à tous les prix. Cela étant dit, nous notons une préférence pour les vins nés sur les terroirs calcaires et argilo calcaires qui ont atténué les risques de dilution consécutifs aux épisodes pluvieux.

Côté liquoreux, pureté, élégance et dynamisme grâce à des raisins moins riches, mais parfaitement botrytisés : un régal ! Dès la fin de l’été, les raisins sont mûrs et l’état sanitaire est satisfaisant. Le 29 août, 100 mm de pluie installent rapidement le botrytis cinerea. Le 12 septembre, une première période sèche synonyme d’une première trie. Fraîcheur et éclat d’un raisin parfaitement botrytisé complété par une deuxième trie début octobre, plus riche et plus puissante, qui constitue le cœur de cuvée des futurs liquoreux. La deuxième quinzaine d’octobre, une troisième trie viendra compléter la vendange avec la nécessité cette fois de faire le tri sanitaire parmi les raisins. Une fois n’est pas coutume, rouges et liquoreux sont tombés d’accord pour être bons ensemble, en privilégiant l’équilibre et le raffinement !

Outrenoir - Pierre Soulages

Millésime de l’Outrenoir

Nous aimons les 2024. Les rouges, les blancs et les liquoreux. Nous pensons que les plus réussis seront délicieux dans leur jeunesse, merveilleux dans leur apogée. Nous pensons enfin que toute comparaison avec les 2022 et 2023 est vaine sinon futile. Aussi, ne serez-vous pas étonné de voir dans notre dossier Primeurs 2024 (réservé aux abonnés) des notes représentatives de notre enthousiasme, mais aussi de l’hétérogénéité du millésime. En plus des notes, des commentaires, qui n’ont jamais été aussi importants pour aiguillonner votre curiosité. Quant aux prix de sortie, nous espérons bien entendu toujours mieux, surtout quand l’offre qualitative, dans le contexte que nous connaissons, ne se limite plus à Bordeaux.

Pour terminer, une citation : « Au-delà du noir, une lumière reflétée, transmutée par le noir. Outrenoir : noir qui, cessant de l’être, devient émetteur de clarté, de lumière secrète. Outrenoir : un champ mental autre que celui du simple noir ». Comment ne pas voir dans cette définition de l’Outrenoir par Pierre Soulages lui-même une autre définition, celle de ce millésime accouché dans la noirceur d’une époque et la morosité d’un climat ? Dans le noir d’un raisin, l’éclat d’un vin parfumé, vibrant et enjoué ? Ou mieux encore, les reflets d’une nouvelle esthétique autre que celle de la simple puissance ? 2024 divise parce qu’il questionne notre rapport à Bordeaux et la manière dont nous appréhendons chaque millésime. Oublions un instant le nom dont ce 2024 est le vin et concentrons-nous exclusivement sur sa dégustation. Avec un minimum d’objectivité, il n’est pas très difficile de percevoir l’éclat d’une avant-garde dont nous reparlerons dans quelques années. Bonnes découvertes.

Olivier Borneuf

Dossier Primeurs 2024 disponible la semaine prochaine ! (réservé aux abonnés)

Vous n’êtes pas encore abonné ? C’est ICI

* Le tri densimétrique permet une sélection automatisée des baies les plus mûres et les plus saines. Dans une année normale, environ 5% de la vendange est écartée. En 2024, 15% à 20% de la vendange ont été rejetées…

** Le R-pulse est un système de remontage sans action mécanique favorisant une extraction plus qualitative des tannins.

*** Le poids des baies de merlot mesuré à la récolte est proche de celui de 2021, et parmi les plus élevés des 5 derniers millésimes.

**** Levures naturelles d’altération engendrant des goûts d’écurie, d’encre ou de gouache selon les cas.