Par quels attributs les appellations d’origine contrôlée diffusent elles leur imaginaire ? Par leurs « objets » – les vignerons, les vins et la culture (ou le terroir…) – qui cumulent trois propriétés :

- Un pouvoir significatif sur la relation que les consommateurs entretiennent avec le vin en influençant l’esthétique et la façon d’en consommer.

- Une forme d’universalité, touchant l’ensemble de la population, pas exclusivement les grandes fortunes ou les élites cultivées ni les seulement les classes populaires, mais bel et bien l’entièreté du spectre économico social qui aime et consomme du vin.

- Une puissance de représentation de la culture d’origine, plutôt qu’un pastiche de ce qui existe déjà dans la culture mondiale ou ce qui reste des cultures du monde.

Les appellations imposent d’autant plus leur imaginaire que le pays est influent, c’est-à-dire capable de s’ériger naturellement en modèle de réussite et d’exemplarité. Est-ce que la France est un pays influent ? De deux choses l’une, soit la France est une superpuissance suffisamment grande et puissante, comme les États-Unis, pour que tout le monde veuille y ressembler, soit la France est une superpuissance assez grosse et puissante pour que tout le monde accepte d’y vivre en autarcie culturelle, comme la Chine.

La France n’est ni les États-Unis ni la Chine. Mais elle a été jadis une superpuissance. Jusqu’au début du XXe siècle, tout le monde voulait lui ressembler. Son poids démographique, sa puissance politique et militaire, sa puissance économique la rendaient véritablement influente sur la place mondiale. Depuis la fin de la 2e Guerre mondiale, la donne a changé. La préséance de la culture française n’est plus. Depuis le début des années 1950, il faut défendre nos idées. Nous n’avons plus le luxe de les voir grandir d’elles-mêmes et conquérir le monde. Si les premières appellations d’origine contrôlée viticoles sont nées en 1936, la toute dernière a été créée en 2025. À l’heure où le vignoble traverse une crise sans précédent, il est légitime de questionner un modèle né dans un contexte favorable, mais vieux de presque 90 ans. Avant cela, tentons d’identifier à travers l’histoire ce qui caractérise « l’imaginaire français », en gardant en tête la nécessaire combinaison des trois propriétés préalablement définies.

En 1950, Edith Piaf chante le célèbre autant qu’agaçant (parce que poussiéreux) Hymne à l’amour, repris récemment par Céline Dion lors de la clôture des JO de Paris 2024, à plus de 70 ans d’intervalle. En 1947, le New Look de Dior (nom donné par la rédactrice en chef du Harper’s bazaar, Carmel Snow) chamboule le monde et repositionne Paris comme la capitale mondiale de la mode. Enfin, que dire de L’Étranger et Le Petit Prince vendus respectivement à 10 et 200 millions d’exemplaires ? Aucun équivalent littéraire à ce jour à l’exception de la Bible, du Coran, du livre rouge de Mao, Don Quichotte et Harry Potter (so British isn’t it…). À cette époque, la France rayonne encore et parvient sans effort à imposer sa patte.

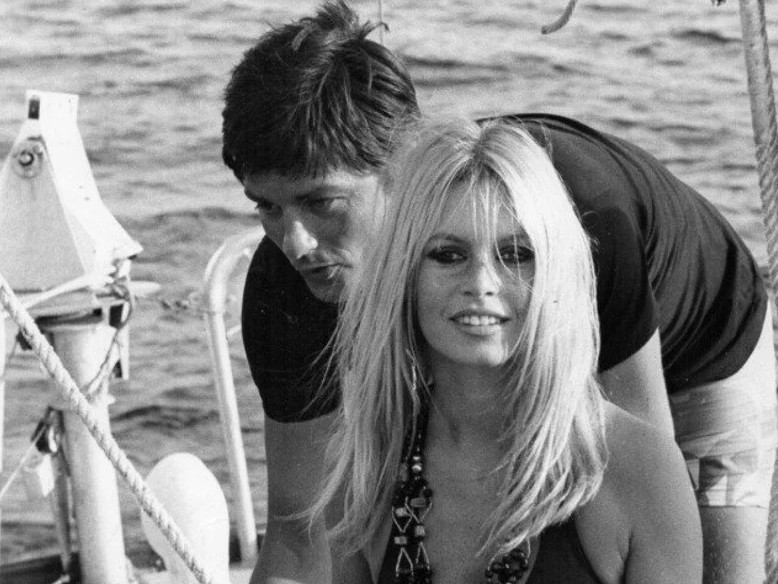

Alain Delon et BB

Dans les années 1960, la France produit Jacques Dutronc. Intriguant, mais mignonnet face aux Beatles. Dans le cinéma, elle lâche prise et fait mouche : Brigitte Bardot et Alain Delon. Marilyn (Monroe) est dans les cordes. Brigitte est insaisissable, Delon aussi beau que détestable. La Nouvelle Vague est là, mais la France est à nouveau conquérante parce qu’elle s’assume à travers ses deux acteurs qui tirent l’ensemble du cinéma français, Nouvelle Vague comprise. Plus français et magique que Delon et BB, tu meurs.

Dans les années 80/90, c’est l’avènement de la musique électronique : Jean-Michel Jarre vs Daft Punk. L’un s’appelle Jean-Michel. Il assume un style musical populaire, mais touchant autant la ménagère que les audiophiles et les mélomanes de la planète. L’autre vit au States, s’inspire du sample et de la culture américaine, et s’adresse, à ses débuts, à une avant-garde technophile. Et Johnny Halliday ? Une superstar française, totalement inconnue aux US. C’est à front renversé que Jean-Michel a conquis le monde, c’est-à-dire en étant français : spécificité, universalisme et résonance. N’en déplaise aux stars de la si mal nommée French Touch et du chouchou des Français, Daft Punk a été global avant d’être universel.

Jean-Michel Jarre

Depuis l’arrivée du Web et des réseaux sociaux, les stars mondialement connues pullulent. Mais laquelle véhicule véritablement un imaginaire à la fois ancré et singulier qui la rend universelle ? Même Beyoncé, après 22 ans de carrière solo, est obligée de faire dans la musique Country pour justifier sa descendance musicale ! Quand tout est possible, tout se déracine. Pastiches d’une mode internationalisée et uniforme, ces stars éclosent aussi vite qu’elles se fanent.

D’aucuns rétorqueront que Juliette Binoche (très connue en Asie, mais beaucoup moins aux US), Louis Garrel, Amélie Poulain ou encore le groupe Justice sont des stars internationales… Disons plutôt des hapax, certes géniaux, mais trop éphémères pour véhiculer un imaginaire français sur le long terme.

Au fond, il n’est peut-être plus possible de créer un imaginaire « durable ». Dans un mode ultra connecté, où la vitesse est inversement proportionnelle à notre mémoire, il n’y a peut-être plus de place ni de temps pour sédimenter une matrice fertile. C’est pourtant ce qu’ont réussi à faire les jeux vidéo français Assassin’s Creed d’Ubisoft et plus récemment Clair Obscur: Expedition 33 (conçu par une petite équipe de 30 personnes). Décors historiques, mise en avant du patrimoine et intrigue à la Jules Verne : plus français, tu meurs.

Qu’est-ce à dire ? Que l’imaginaire est bien vivant et les vecteurs d’imaginaire (ce que j’appelle les « objets ») « réincarnés »… En 33 jours, Clair Obscur a vendu plus d’exemplaires que d’entrées internationales sur une année du film médiatique le comte de Monte Christo. Autrement dit, nous devons utiliser nos symboles – Versailles, la tête de veau, Charles de Gaulle, etc. – aussi longtemps que cela est fait avec esprit et modernité. Il faut même les privilégier, comme les architraves indestructibles de l’imaginaire français. Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder et entendre le monde pour viser, et non plus attendre, le marché international. Revenons maintenant à nos appellations.

Clair Obscur: Expedition 33

Dans une France en perte d’influence, les appellations se meurent parce qu’elles sont devenues des caricatures d’elles-mêmes à force d’attendre que le Monde vienne à elles. Elles ne sont plus l’incarnation de l’imaginaire viticole français, mais le pastiche d’une définition géographique globalisée. Napa Valley, Coonawarra, Chablis ou Puglia, même combat. « [Nos appellations] définissent les vins non tels qu’ils sont, mais tels qu’elles voudraient qu’ils fussent », écrivais-je il y a peu dans mon dernier livre Le temps d’un vin. À force de vouloir être l’imaginaire et le vecteur de son propre imaginaire, l’appellation s’est vidée de sa substance, c’est-à-dire de ses « objets ». « Ce n’est pas l’appellation qui définit les vins, mais les vins [ses objets] qui définissent l’appellation. » Écrivais-je encore dans le même ouvrage. À chaque fois que l’appellation cherche à résoudre ses difficultés par elle-même (cahier des charges, géomorphologie, règle de production, etc.), elle échoue face à l’expérience des faits. Elle échoue à véhiculer l’expérience unique d’un imaginaire viticole et multiple. Encore votre serviteur : « l’appellation d’origine n’est pas l’expérience elle-même, mais l’artifice capable de la faire subsister. » Un exemple ? La Champagne et Châteauneuf-du-Pape – des appellations relativement flexibles, aux vins multiples et pourtant identitaires.

Faut-il abandonner les appellations ? Non ! Surtout pas ! Le concept d’appellation est absolument génial, mais il a besoin d’une révolution bureaucratique dans le fond comme dans la forme. Dans le fond, d’abord, en évitant de chercher des solutions consubstantielles des problèmes à résoudre. Ce n’est pas en multipliant les DGC (Dénomination Géographique Complémentaire) ou en reconnaissant toujours plus de crus, de premiers crus et de grands crus que l’on change la nature des AOC telles qu’elles existent aujourd’hui – comble de l’ironie, de plus en plus de producteurs créent des cuvées d’assemblage à partir de sélections intra-parcellaires ! (vignes plus âgées, sélections clonales, variations géologiques, etc.), reléguant ainsi la parcelle, la DGC ou le cru à une simple étape de la fabrication du vin ! Dans la forme, ensuite, en redonnant du pouvoir à ceux qui s’en sont eux-mêmes privés : les vignerons ! Aucun cahier des charges n’a jamais réussi à garantir une typicité ou, à tout le moins, à promettre une qualité minimale, sinon à la marge. L’appellation idéale : une limite géographique et des cépages, point final. Utopie ? Naïveté ? Polémique journalistique ? Cancel culture ? Délire antibureaucratique ? Crise antisystème ? Rien de tout cela.

Vincent de Gournay

Que nous enseigne l’histoire des révolutions bureaucratiques ? Citons Jean-Claude Marie Vincent de Gournay (1712-1759), économiste français du XVIIIe siècle, célèbre pour sa critique de la surrèglementation et de la bureaucratie en France. Cette citation est rapportée par son disciple et ami Turgot dans l’« Éloge de M. de Gournay », publié en 1759 : « Pas trop gouverner est un de ces grands principes de gouvernement qu’on n’a jamais connu en France. Le défaut des lois est encore moins nuisible à la prospérité publique que la fureur de tout régler ; c’est cependant là notre grande maladie. En lisant le code des règlements qui existent dans le royaume sur les différents objets de commerce, on peut se vanter de connaître le recueil le plus impertinent et le plus absurde qui ait jamais existé. (…) Chaque règlement donne de l’autorité et du crédit à quelque sot ou à quelque fripon. Il faut des inspecteurs dans toutes les villes où l’on fabrique des draps, pour savoir si la mesure prescrite est observée ; il en faut dans les ports, pour savoir si l’on n’en embarque pas au-delà de la quantité permise. (…) Ici les bureaux, les commis, les secrétaires, les inspecteurs, les intendants ne sont pas établis en faveur de la chose publique ; mais la chose publique paraît établie pour qu’il y ait des bureaux. »

À la veille de la Révolution française, ce texte prémonitoire nous rappelle que le principal accomplissement de 1789 fut de faire table rase d’une immense quantité de règlements et de normes qui obstruaient l’activité française. La Révolution accomplit ainsi en profondeur ce que la monarchie n’avait jusque-là réalisé qu’en surface. C’est l’un des rares épisodes où un État parvient à s’imposer une refonte profonde et nécessaire.

Les règlements et les services s’accumulent au fil du temps, souvent sans que l’on s’en aperçoive. Ce n’est pas tant leur existence en soi que leur multiplication progressive qui finit par nuire à la clarté et à la cohérence du système. Parfois, il devient indispensable de revenir aux principes fondamentaux pour repenser l’organisation de la loi et de ses bureaux. La période de 1789 à 1812 illustre parfaitement ce phénomène, de même que les années 1945 et 1958.

Pierre Le Roy de Boiseaumarié dit Baron Le Roy

En ce qui concerne les AOC viticoles, depuis plus d’un demi-siècle, aucun « nettoyage » n’a été fait. Et les appellations d’origine contrôlée sont un exemple parmi tant d’autres. Peut-être serait-il temps d’envisager ce nettoyage avant que ces trois lettres A-O-C ne deviennent un pastiche comme bien d’autres créations françaises qui n’ont pas su évoluer. Car au-delà de la révolution, il y a la conquête des futurs consommateurs. Pas vous, chers lecteurs, mais ceux qui, pour l’heure, ne consomment pas encore de vin. Ne croyons pas un seul instant qu’ils viendront, d’eux-mêmes, perdre leur temps dans les méandres d’un système dont ils ne tireront aucun bénéfice, sinon au prix d’efforts dignes d’une préparation aux épreuves du concours de première année de médecine. Le concept d’appellation est remarquable à bien des égards. Il a préservé la diversité. Ses restrictions ont souvent obligé les producteurs à faire preuve d’inventivité, parfois de génie. Certaines règles ont même été à l’origine de progrès qualitatifs significatifs (la certification des pressoirs champenois en 1995, par exemple). En outre, certaines appellations se portent très bien en dépit de la situation préoccupante que nous traversons. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt administrative dans laquelle personne n’ose se plonger.

Pour que les appellations, une fois réformées, il faut l’espérer, redeviennent des vecteurs d’imaginaire, il faut qu’elles puissent enfin s’exporter. Autrement dit, considérer une bonne fois pour toutes la voie numérique comme une voie de communication d’avenir et cesser, soit d’être exclusivement élitiste, soit d’être uniquement populaire, mais bel et bien universel en délivrant le vin de tous ces codes poussiéreux qui l’empêche de respirer. Château Margaux restera le grand Château Margaux, qu’il soit accompagné d’un agneau rôti ou d’un jambon beurre ! Moderniser ne signifie pas simplifier, encore moins abandonner, mais, peut-être, « libéraliser » les mœurs pour mieux reconnaître celles-ci… Permettez-moi un dernière citation, toujours du même livre : « Chaque époque croit qu’elle détient le goût canonique du vin, mais il suffit de plonger dans l’histoire pour transformer ce goût unique en goût pluriel et le vin historique en vin anthropologique qu’aucune histoire n’épuise. Quoi que pensent les époques, le vin les traverse, en s’imprégnant de valeurs plus ou moins contingentes. Autrement dit, le vin est éternel non parce qu’il impose un goût unique à des amateurs différents, mais parce qu’il suggère des goûts différents à un amateur unique. »

En attendant, certains vignobles tentent de bouger les lignes. À commencer par le vignoble de Fronton et son très intéressant cépage endémique Bouysselet, interdit – pour l’instant – en vin blanc d’appellation. Certains châteaux, inexorablement menottés à leur appellation, explorent le champ des possibles sans renverser la table. (Re)découvrez le Clos du Clocher et Château Jean Faure, un pomerol et un Saint-Émilion pas tout à fait comme les autres. Enfin, tout autre sujet, malheureux, mais impossible à écarter : la disparition d’une belle personne, Frédéric Panaïotis, chef de cave de la Maison de Champagne Ruinart, pour lequel nous avons souhaité écrire quelques mots. Bonne lecture.

Olivier Borneuf