A l’occasion des 100 ans du Clos Clocher, La Tulipe Rouge était conviée à une verticale d’anthologie du Château. L’occasion de revenir sur ce joyaux discret mais dynamique de Pomerol.

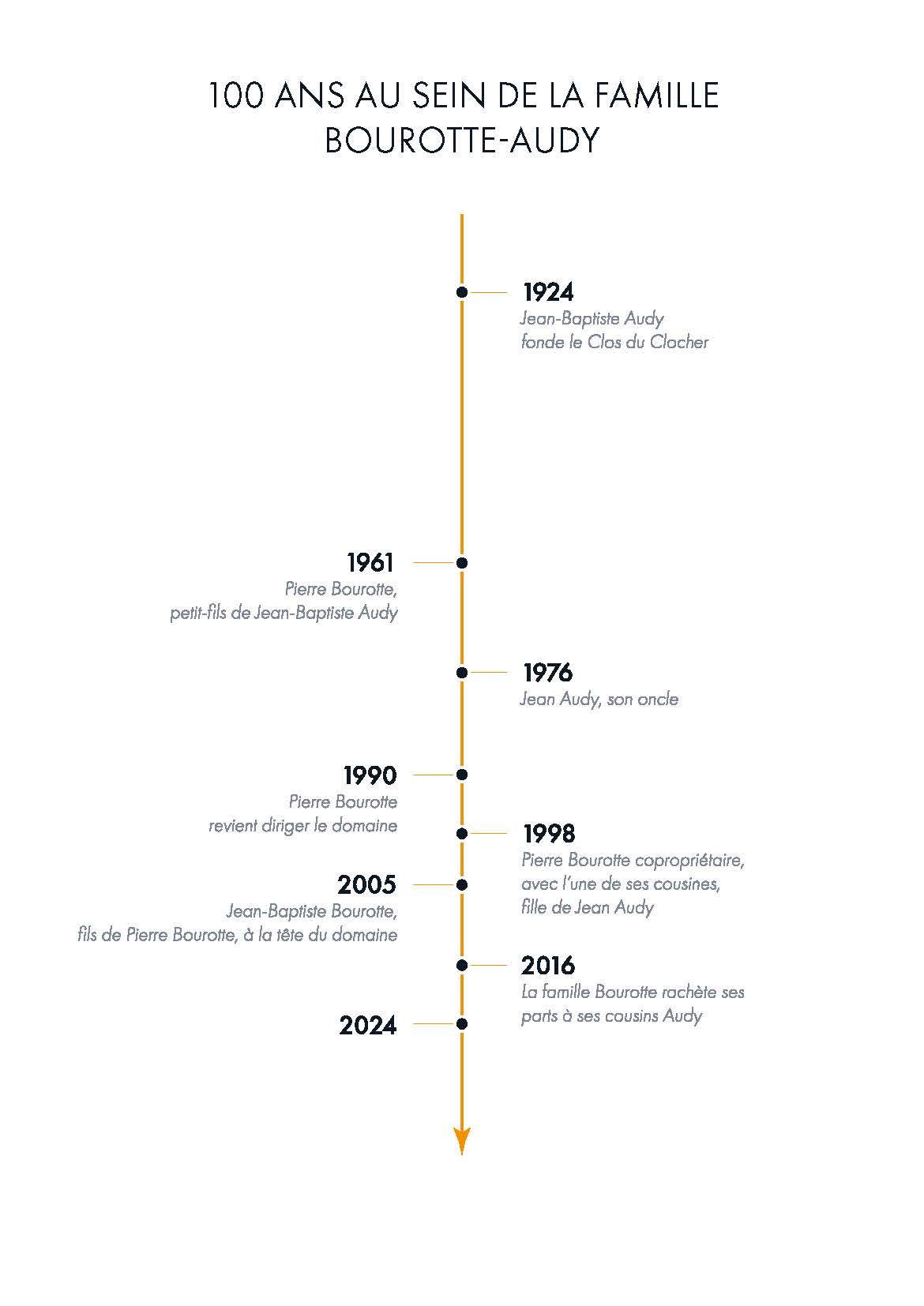

Il y a un siècle, en 1924, Jean-Baptiste Audy acquérait de superbes parcelles au pied de l’église de Pomerol. Lorsqu’il leva les yeux vers le ciel, il aperçut le clocher dominant les vignes du plateau dont il était désormais le propriétaire. Le nom de son domaine s’imposa alors à lui : ce serait le Clos du Clocher. Depuis cent ans, ce Clos s’attache, avec constance, à produire un vin qui exprime toute la singularité de ce terroir de graves et d’argile bleue. Une métissage géologique qui a très tôt installé le cabernet franc dans l’assemblage de ce pomerol, à une époque où le merlot était le roi. Une singularité aujourd’hui devenu force sur laquelle nous reviendrons dans la verticale de 1947 à 2022, organisée à l’occasion du centenaire de la propriété.

De la montagne au vignoble

À la fin du XIXe siècle, de nombreux Corréziens, confrontés à la pauvreté de leur terroir et à une agriculture peu productive, migrent temporairement ou définitivement vers la Gironde. Leur objectif est de profiter du dynamisme du commerce des vins de Bordeaux, déjà reconnu comme vitrine de l’excellence française.

Le mouvement démarre principalement dans le nord de la Corrèze, notamment autour de Meymac, avec des départs facilités par la Dordogne, qui relie les deux régions. Les Corréziens, souvent issus du monde paysan, se présentent comme négociants ou fils de viticulteurs bordelais, parfois en usant de petits stratagèmes pour inspirer confiance à leurs clients. Ils vendent des vins qu’ils achètent en Gironde, puis les écoulent dans le nord de la France, en Belgique et au Luxembourg, développant un solide réseau commercial.

Leur démarche commerciale est innovante : vente en barriques, crédit gratuit, démarchage à domicile, participation à de nombreuses foires, et création de dépôts à Bruxelles pour faciliter les tournées. L’entraide corrézienne est forte : les adresses commerciales sont parfois fictives, les familles s’entraident et certains s’installent progressivement en Gironde, investissant dans des propriétés viticoles. Ce commerce devient un levier de croissance pour la Corrèze (apport financier) et pour la Gironde (élargissement du réseau de distribution).

Jean-Baptiste Audy incarne parfaitement la réussite des Corréziens venus s’établir en Gironde à la fin du XIXᵉ siècle pour devenir négociants en vins. Issu d’une famille originaire de Corrèze installée dans l’Entre-deux-Mers dès 1881, il fonde sa propre maison de négoce à Libourne en 1906, sur le quai du Priourat, cœur historique du commerce des vins de Bordeaux. Dès ses débuts, Jean-Baptiste Audy structure et développe l’activité commerciale initiée par ses parents, en s’appuyant sur un solide réseau et sur l’achat de propriétés viticoles de renom, notamment le Clos du Clocher à Pomerol, acquis en 1924, ainsi que le Château du Courlat à Lussac Saint-Émilion.

Olivier Bourotte appartient également à cette lignée familiale. Par le mariage de ses parents, Germaine Audy et un membre de la famille Bourotte, deux grandes familles corréziennes et pomerolaises s’unissent. Les parents d’Olivier développent notamment le Château Bonalgue à Pomerol, acquis en 1926, contribuant à l’essor des propriétés familiales dans le Libournais.

Petit-fils de Jean-Baptiste Audy, Pierre Bourotte joue un rôle central dans l’histoire de la maison de négoce et des domaines familiaux. Dès l’âge de 18 ans, il prend la gestion des différents vignobles, insufflant une dynamique de recherche qualitative qui marque durablement l’identité des propriétés pendant plus de 40 millésimes. Sous sa direction, la maison familiale consolide son implantation à Pomerol, Saint-Émilion et Lussac.

Après des études commerce (HEC) et une carrière à l’international pour le joaillier Cartier, Jean-Baptiste Bourotte, l’arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Audy et fils de Pierre Bourotte, revient à ses premières amours en 2003. Deux ans plus tard, il prend la tête de la Maison Audy et des domaines familiaux : le Clos du Clocher (Pomerol), Château Bonalgue (Pomerol), Château du Courlat (Lussac-Saint-Émilion), Château Les Hauts-Conseillants (Lalande de Pomerol) et Château Montregard la Croix (Pomerol).

La magie du plateau

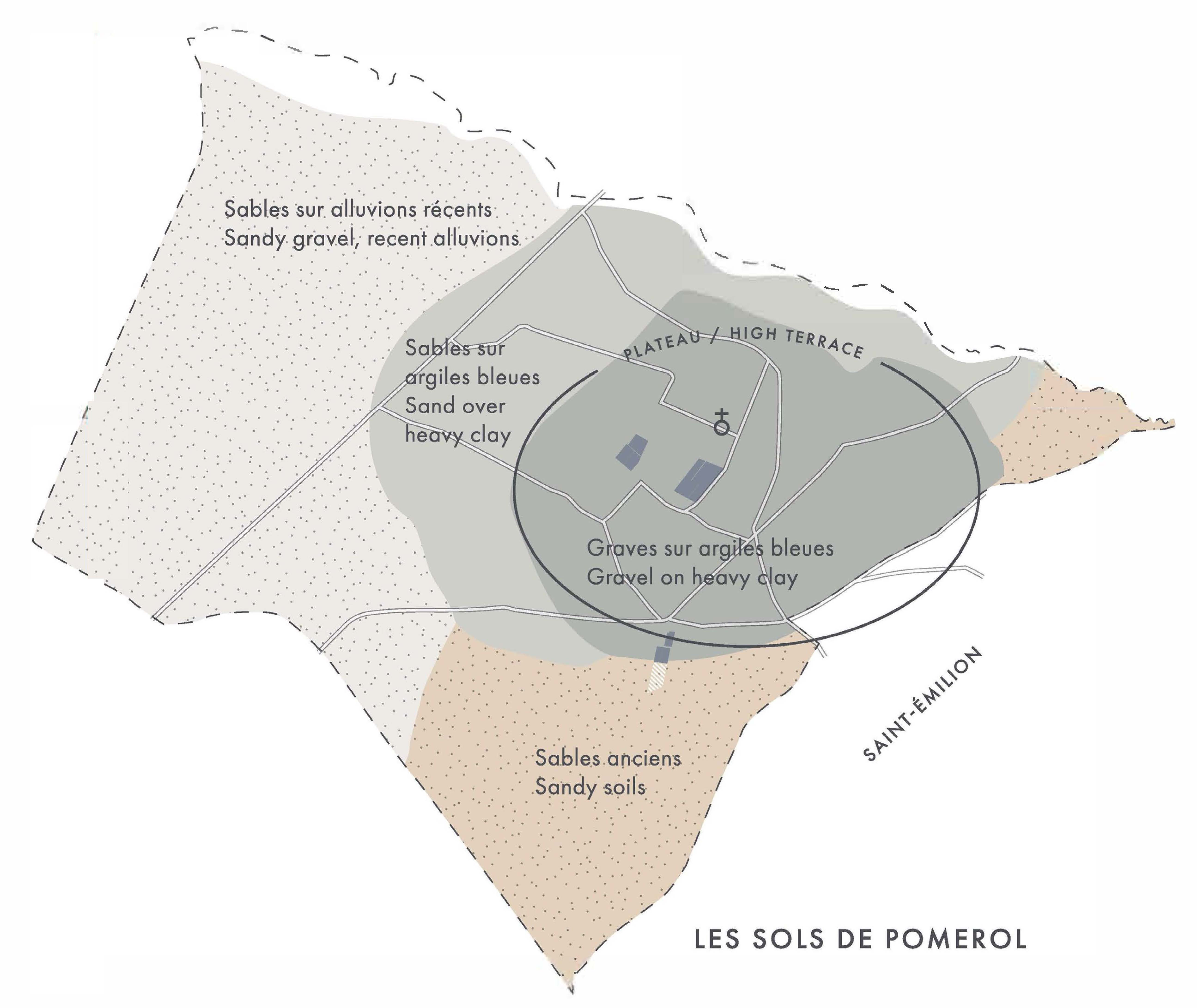

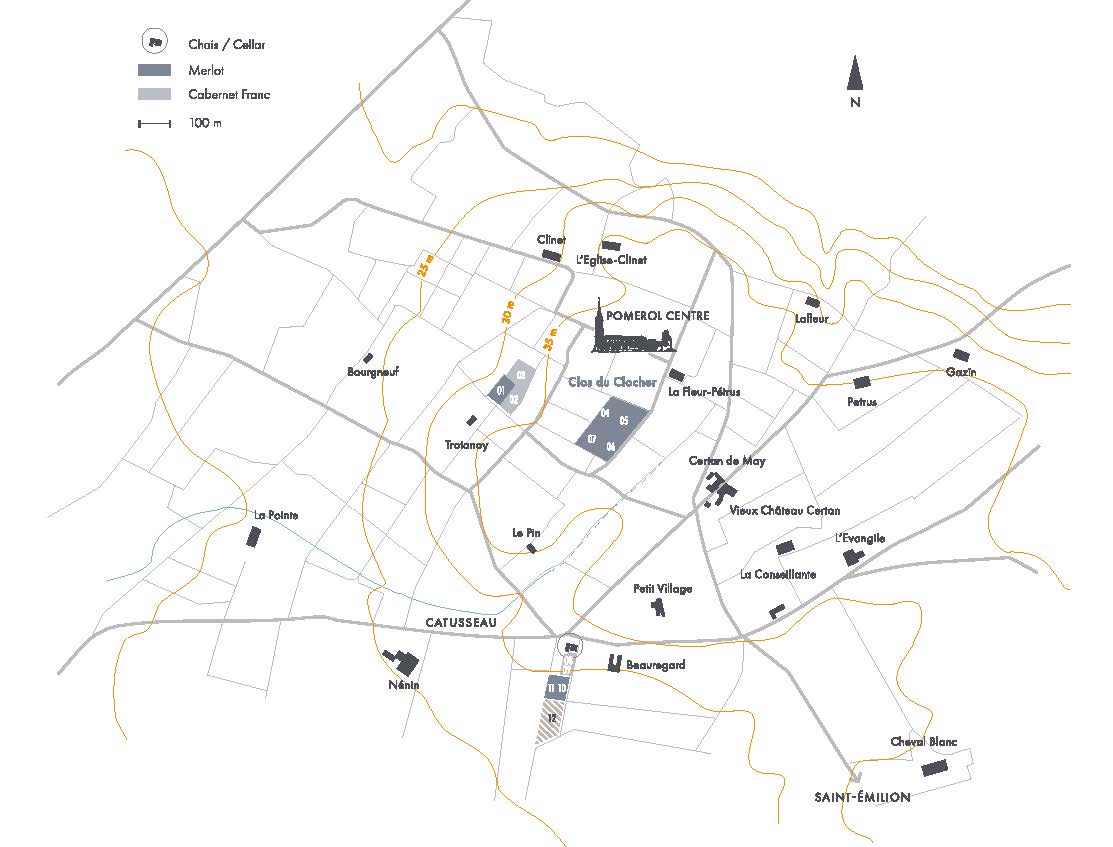

Sur l’appellation, la majorité des sols se caractérise par la présence de graves en surface ou en sous-sol. Ceci étant dit, il existe des niveaux très argileux sous les graves, notamment sur le Haut-Plateau, où se situe le vignoble du Cos du Clocher (carte ci-dessus). Ils peuvent se situer près de la surface (à partir de 50cm) et renferment jusqu’à 60% d’éléments inférieurs à 2 microns (sol limono-argileux au-dessus d’argile bleue compacte). Dans ces sols compacts, l’enracinement peut dépasser un mètre, mais en profondeur, entre les prismes, les racines fines sont aplaties et nécrosées.

L'étiquette du 1947 indiquant "1er Cru Haut Pomerol"

Les argiles bleues, de leur vrai nom argiles à smectite, sont des argiles très fines et gonflantes, datant d’environ 40 millions d’années. Elles se sont formées par la dégradation du calcaire et sont riches en minéraux, notamment en fer, ce qui leur donne parfois une couleur bleutée ou noire – et explique en partie leur surnom de « crasse de fer ». La smectite est une argile dite « gonflante » : elle a la capacité d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau dans ses inter-feuillets, ce qui lui permet de se dilater comme une éponge. Cette propriété est essentielle pour la vigne : en période de sécheresse estivale, la smectite restitue progressivement l’humidité stockée, maintenant ainsi une alimentation hydrique régulière pour les racines. À l’inverse, lors des épisodes pluvieux, la densité et l’imperméabilité de l’argile limitent l’excès d’eau autour des racines, tout en nécessitant parfois un bon drainage naturel ou artificiel. Ce type d’argile impose à la vigne une contrainte hydrique modérée, considérée comme idéale pour la production de grands vins rouges, car elle favorise la concentration des arômes et la maturité des tanins. Ce terroir unique, centré autour du plateau de Pomerol, n’existe pratiquement nulle part ailleurs dans le monde viticole, et il est précisément celui du Clos du Clocher.

De la vigne au vin

La superficie du terroir de Pomerol est de 813 hectares (soit 0,7% de la surface viticole de Bordeaux). 80% de Merlot, 15% de Cabernet Franc et 5% de Cabernet Sauvignon, tel est à peu près l’encépagement de l’appellation Pomerol. Au Clos du Clocher, depuis 1998 et le transfert d’un hectare de merlot au Château Montregard la Croix, ce sont 30% de cabernets francs septuagénaires qui entrent dans l’assemblage du grand vin. Ceux-ci sont le résultat d’une complantation en 1957, juste après le gel de 1956. Une situation atypique en partie expliquée par quelques parcelles de graves, mais aussi par une volonté de privilégier la qualité avant une typicité variétale « pomerolaise » caractérisée par le merlot.

Depuis 2021, le domaine s’est engagé dans l’agriculture biologique, tout en s’inspirant de la biodynamie (infusion, purin, huiles essentielles, etc.). Les sols sont enherbés naturellement ou semés d’avoine et de trèfle. Complétée de compost, cette pratique structure les sols et leur apporte des minéraux. Elle les protège davantage des aléas climatiques et de l’érosion, préservant ainsi leur avenir.

Sélection intra-parcellaire, vendange manuelle, tri par densimétrie, tout est mise en œuvre pour vendanger le meilleur chaque année. En cave, les fermentations s’effectuent sans soufre ajouté à l’aide de levures indigènes. L’élevage se fait en barriques de chêne français et en wineglobes (contenants en verre) pour réduire l’influence du bois et conserver le fruit. Au conditionnement, la mise en bouteille se fait à l’abri de l’oxygène, les dose de soufre sont réduites au minimum et les bouchons de liège sont garantis sans TCA (goût de bouchon). Du respect du vivant jusqu’au conditionnement le plus rigoureux, en passant par un respect de la matière première, le Clos du Clocher s’inscrit durablement dans son époque

La dégustation verticale

Jean-Baptiste Bourotte (à gauche) et Mathieu Bonté (le directeur technique à droite) devant 100 ans d'histoire

L'intégralité de la dégustation ICI

2010-2024 : Ces millésimes illustrent le gain de précision, de finesse et de complexité qui a marqué la fin des années 2010 au Clos du Clocher. La conversion du vignoble à l’agriculture biologique (2024 étant le premier millésime certifié), la recherche d’une maturité optimale, des extractions plus douces et des élevages affinés sont autant d’évolutions subtiles qui révèlent des vins éclatants et aiguisés.

Clos du Clocher 2024

1998-2009 : Des millésimes puissants et généreux, dans une décennie annonciatrice des défis climatiques auxquels la viticulture est confrontée. C’est l’époque de l’effeuillage, des vendanges en vert, des maturités plus poussées, répondant à la recherche d’un style plus opulent après la période classique. Les vins sont structurés, moins boisés, et leur finale offre une belle allonge mentholée, notamment grâce à la montée en puissance du Cabernet Franc.

1982-1997 : Les années 1980 marquent un tournant décisif : la maîtrise de l’œnologie moderne progresse, Emile Peynaud ouvre la voie à des techniciens chevronnés, et Bordeaux produit alors des vins marquants.

1924-1981 : Des millésimes qui rendent hommage au terroir du Clos du Clocher et à la famille Bourotte-Audy, vigneronne, qui a su produire des vins de caractère et de grande garde à une époque où l’œnologie en était à ses balbutiements. Ces vins ont conservé, avec puissance et fraîcheur, un équilibre déjà raffiné.